Silakan login untuk mengakses laman berikut

Irish jury finds poor hospital care contributed to death of woman who was denied abortion

DUBLIN — A miscarrying Indian woman who died from blood poisoning in an Irish hospital after being denied an abortion perished because staff bungled her diagnosis and didn’t give her prompt treatment, a jury unanimously ruled Friday in a case that has divided Ireland.

DUBLIN — A miscarrying Indian woman who died from blood poisoning in an Irish hospital after being denied an abortion perished because staff bungled her diagnosis and didn’t give her prompt treatment, a jury unanimously ruled Friday in a case that has divided Ireland.

The findings from a two-week coroner’s inquest into the causes of Savita Halappanavar’s Oct. 28 death at University Hospital Galway confirmed what her widower, Praveen, has maintained all along: Hospital staff refused to give his wife an abortion citing the country’s Catholic social policies, waited three days until the 17-week-old fetus had died, then discovered she was in an advanced state of septicemia. She died three-and-a-half days later from organ failure.

At the conclusion of his fact-finding probe the Galway coroner, Dr. Ciaran MacLoughlin, praised Praveen Halappanavar for his courage in protesting publicly against his wife’s medical treatment at the western Ireland hospital, where doctors had refused to perform a termination while the fetus retained a heartbeat. Halappanavar then shook the hands of the six-man, five-woman jury that ruled she died from “medical misadventure,” meaning incompetence in her care.

Outside, he said legal action would continue to try to make particular staff responsible for her death. He said the hospital’s inaction for several days of his wife’s deteriorating health during a drawn-out, painful miscarriage meant she might as well have stayed at home.

“Medicine is all about improving patients’ health and life. And look what they did. She was left there to die. It’s horrendous, barbaric and inhuman the way Savita was treated in that hospital,” said Praveen Halappanavar, speaking on the day that would have been the couple’s fifth wedding anniversary.

“They could have intervened right from day one because they knew the fetus was inviable, so why wait?” he said, adding that the testimony had pinned down system-wide failures but no personal responsibility. “The midwife blames the consultant (doctor), the consultant blames the law. … Somebody has to take ownership when a patient walks into the hospital.”

The case highlighted a two-decade dilemma in Ireland’s abortion law. A 1992 Supreme Court ruling declared that abortions deemed necessary to save a woman’s life must be legal, but successive governments have refused to pass any law to support the ruling, fearful of voter backlash where Catholicism remains the dominant faith. That has left doctors fearful of facing prosecution for murder if they perform terminations in a country whose constitution contains a blanket ban on the practice.

The government of Prime Minister Enda Kenny has pledged it will pass a law, with related medical guidelines, by July that defines when life-saving abortions can be given. But Kenny’s own party is split down the middle, with Catholic conservatives pledging to vote against the measure amid lobbying by church leaders.

MacLoughlin published eight recommendations for the hospital to improve how it records and shares patient information among staff, and monitors the risk of infections and blood poisoning in its patients.

His other recommendation was for Ireland’s Medical Council to publish guidelines defining the exact circumstances when an abortion can be performed to save the life of the woman. These guidelines, long sought by doctors at Ireland’s maternity hospitals, “would remove doubt and fear from the doctor and also reassure the public,” he said.

MacLoughlin didn’t rule on the question of whether an abortion one or two days before the fetus died would have saved Halappanavar’s life. He found instead that staff failed to test her blood sufficiently for signs of poisoning; results which showed signs of that poisoning weren’t consulted for hours or even days; and the hospital’s notes on her file were incomplete, unclear and even had been unprofessionally amended in eight places days or weeks after her death. He said that should never happen again.

During the inquest, the key expert witness, Peter Boylan, former master of a major Dublin maternity hospital, said he was confident that an abortion one or two days before the fetus died would have saved Halappanavar’s life.

He described her case as a deadly Catch-22, because Irish law meant doctors cannot perform a termination “unless the woman looks like she is going to die.” By the time doctors finally reached that conclusion on the day her fetus died, he said, “it was already too late.”

Source: washingtonpost.com

Otonomi Rumah Sakit

–

Pendahuluan

Inggris dikenal sebagai salah satu negara dengan standar pelayanan kesehatan tertinggi di dunia. Dibalik mutu keluarannya tersebut, Inggris ternyata memiliki sejarah sentralisasi pelayanan yang sangat panjang, sebelum akhirnya sistem kesehatan nasional (NHS) mengembangkan suatu model baru governance di RS yang memberikan kewenangan lebih (otonomi) pada RS tertentu (tidak semua) yang memenuhi syarat.

Inggris saat ini menerapkan sistem kesehatan nasional yang semi-pasar dengan karakteristik:

– Masyarakat harus ke pelayanan kesehatan primer dulu, baru bisa dijamin untuk dapat akses ke pelayanan spesialistik

– ada pemisahan pembeli-penyedia: Primary Care Trusts yang meng-cover 120 rb – 1 juta orang, namun tahun 2013 akan dihilangkan dan diganti dengan group of GPs (yang kemudian berperan juga sebagai pembayar)

– reimbursement di RS dilakukan dengan sistem pembayaran berbasis casemix

– training, education & research dibiayai dari dana yang terpisah dari kegiatan RS

– standar dan tujuan ditetapkan di level nasional

– pembentukan yayasan (foundation trust) RS dan mendorong pelayanan independen (misal bedah elektif)

– NHS dituntut lebih transparan dan Yayasan (Foundation Trust) diminta mempublikasi annual report dan financial statement-nya

–

National Health System sebelum 1990-an

Kondisi Health System di Inggris berbeda dengan Eropa pada umumnya, dimana sebelum 1990-an:

– pay and condition ditentukan oleh pemerintah pusat,

– otoritas regional yang mengangkat dokter spesialis, namun RS bisa mengontrol jumlah staf selain dokter dan manajemen,

– investasi yang bisa dilakukan sangat terbatas, aset milik pemerintah pusat, budget global ditetapkan oleh pemerintah lokal, biasanya history-based. Kontrak besar dengan pihak ketiga dilakukan oleh pusat atau daerah.

Tahun 1990-an dibentuk Foundation Trust (FT) yang mengelola aset dan senior medical staffs RS. FT membawahi beberapa RS dalam satu regional.

Selain itu, RS boleh mengatur pay & condition namun terbatas, ada performance management yang terpisah dari NHS, boleh membuat kontrak, boleh memutuskan investasi tapi terbatas, direktur punya kewenangan budget, boleh mendapatkan surplus, otonomi bisa dicabut kalau performance buruk, serta ada pemisahan antara pembayar dengan penyedia layanan.

–

Model Governance Baru

Tahun 2000 peran FT tidak berubah, namun kontrak untuk mendapatkan investasi, manajemen kinerja, pengangkatan CEO dan kemampuan mendapatkan surplus, berkurang. Otonomi dijadikan sebagai reward dan hanya diberikan pada RS yang menunjukkan peningkatkan kinerja, dengan cara bergabung dalam FT.

Awal tahun 2002 disadari bahwa telah terjadi kerusakan pada sistem. Politisi kemudian terpaksa ikut campur dalam hal teknis. Akhirnya diputuskan bahwa perlu ada pendekatan baru, organisasi self-governing. Inggris mengutus tim untuk mempelajari sistem di Spain & Sweden. Dari hasil pembelajaran ini Inggris kemudian melakukan reformasi dengan mengembangkan suatu model governance baru. Inti reformasi ada di insentif dan mekanisme quasi-market.

Dibentuklah FT sebagai new governance model, yang boleh mendapatkan surplus, meminjam untuk pengembangan komersial dan investasi, serta melakukan joint ventures. Pada model ini terjadi perubahan budaya mulai dari penyedia hingga pembayar pelayanan kesehatan. RS yang kinerjanya memenuhi standar boleh mengajukan diri menjadi anggota Foundation Trust. Satu FT bisa terdiri dari beberapa RS (yang memenuhi syarat) sehingga mutunya sangat tinggi. Department of Health menjadikan FT sebagai bentuk organisasi yang standar dan mengharapkan RS-RS segera mencapai status FT tersebut.

“NHS providers of hospital, mental health and ambulance services can apply to be a Foundation Trust when they are capable of demonstrating that they meet the performance, governance and other criteria.”

Sebuah Foundation Trust bisa dibentuk melalui tiga tahapan berikut:

- Strategic Health Authority-led trust development phase: organisasi dibentuk secara hukum dan telah berkonsultasi dengan public serta punya jumlah anggota yang cukup (yang memungkinkan dilaksanakannya pemilihan gubernur FT), ada strategi bisnis yang layak, rencana keuangan jangka panjang, tata kelola (termasuk manajemen risiko, dan sebagainya), individu di dewan harus kapabel untuk menangani konflik kepentingan yang pasti muncul dan kinerja organisasi (RS yang membentuk FT) harus baik.

- Secretary of State support phase: jika sudah memenuhi fase pertama harus mencari dukungan ke secretary of state, dimana SHA kemudian harus memastikan bahwa organisasi applicant telah memenuhi standar untuk membentuk FT (atau bergabung ke FT yang telah ada).

- Monitor phase: Monitor (suatu lembaga independen yang dibentuk pemerintah) menilai apakah Trust memenuhi standar yang telah ditetapkan, melalui 3 kriteria: apakah Trust dikelola dengan baik, apakah layak secara finansial, apakag dibentuk secar alegal.

Monitor memiliki power untuk mencabut otorisasi Trust, tapi harus konsultasi ke SHA regional dan dengan melibatkan pembayar. Yang dipertimbangkan dalam pencabutan ini adalah: kesehatan & keselamatan pasien, mutu output Trust, kondisi keuangan dan bagaimana Trust dijalankan selama ini.

–

Area otonomi RS yang tergabung dalam Foundation Trust

Manajemen Keuangan

Ada kebebasan finansial termasuk pengadaan, namun tetap harus transparan sebagaimana badan pemerintah lainnya. Monitor punya instrumen untuk mengawasi dan menilai. Depkes memiliki fungsi perbankan internal untuk memberikan fasilitas pinjaman modal pada Trust. Sebuah Trust harus memiliki license jika ingin melakukan commercial business.

Tata Kelola Operasional

Dari aspek manajemen kinerja, banyak standar yang ditentukan oleh ekstrenal RS (pembayar), misalnya kecepatan, frekuensi rujukan (keluar), waktu tunggu, angka infeksi, dan sebagainya. Syarat tertentu yang ditetapkan oleh komisi mutu pelayanan serta syarat tata kelola dan risiko keuangan yang ditetapkan oleh Monitor merupakan syarat minimum. Trust bisa menetapkan targetnya sendiri berdasarkan hal ini.

FT boleh mengangkat dan memberhentikan staf sesuai dengan kebutuhannya, namun tetap harus mengikuti sistem penggajian yang sudah dinegosiasikan secara nasional.

- Kerangka kerja akuntabilitas

Pemerintah menunjuk orang-orang yang duduk di Board kemudian Board menunjuk CEO yang disetujui oleh pemerintah. Board bertanggung jawab terhadap startegi, tata kelola, pemenuhan semua syarat sesuai peraturan dan pencapaian kinerja FT secara keseluruhan. Board juga bisa jadi anggota komite di RS, misalnya komite remunerasi, komite audit dan sebagainya.

- Member direkrut dengan asumsi jika ada kepemilikan terhadap RS maka akan membawa keunggulan dan pendekatannya akan lebih focus (pada kebutuhan masyarakat) dibanding yang murni dimiliki pemerintah. Member yang berasal dari pasien dan staf RS akan meningkatkan pengaruh masyarakat terhadap arah strategi pengembangan RS.

- Pengatur (Governors)

Minimal terdiri dari satu orang mewakili pembayar, satu orang mewakili pemerintah lokal, tiga orang mewakili staf RS dan satu orang mewakili universitas jika dalam Trust ada Teaching Hospital. Seluruh Pengatur ini ditunjuk oleh anggota berdasarkan konstitusi publik. Mereka (Tim Pengatur) bertemu minimal tiga kali setahun. Peran kunci pengatur adalah membentuk advisory body yang memberikan pandangan tentang bagaimana Trust ini seharusnya dijalankan, bertindak sebagai penjaga agar Trust bergerak sesuai relnya, dan memberikan nasihat untuk pengembangan jangka panjang FT. Namun belum jelas apa sebenarnya pengaruh adanya Governor/Pengatur ini.

- Monitor

Bertanggung jawab untuk menetapkan FT baru sampai ke membangun kapabilitas organisasi FT. Minitor bersifat independen dan bertanggung jawab langsung pada parlemen. Kadang bisa intervensi ke FT kalau ada masalah keuangan serius, misalnya.

- Pengawas eksternal lainnya

Yang utama adalah Care Quality Comission yang menetapkan seperangkat standar dan secara legal mendaftarkan berbagai penyedia layanan kesehatan (dalam sistem NHS) dalam sebuah daftar (yang harus diawasi). Selain itu, semua RS – dalam FT atau tidak – harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai lembaga pengatur eksternal, diantaranya: the Health & Safety Executive, Skema asuransi untuk kelalaian klinis, regulator yang terkait dengan terapi fertilisasi dan jaringan, dinas pemadam kebakaran dan lingkungan, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam menerima pendidikan pasca sarjana dan pelatihan-pelatihan.

- Pembayar (PCT)

Pembayar bisa punya pengaruh terhadap FT, misalnya dalam merancang patient pathway dan lokasi pelayanan spesialistik tertentu.

- Reporting to the public

Ada harapan yang meningkat bahwa lembaga public harus lebih transparan dalam mutu pelayanan dan penggunaan dana public. Setiap Ft diharuskan untuk membuat laporan tahunan yang meliputi aktifitas Trust, kinerja dibandingkan dengan tujuannya, informasi pada masyarakat local mengenai bagaimana Trust tersebut berkinerja. Laporan ini juga mencakup satu set lengkap financial account, remunerasi untuk eksekutif senior dan sejak tahun 2010 mencakup juga laporan mutu.

–

Perubahan sejak Mei 2010

Setelah pemilu tahun 2010, pemerintah koalisi yang baru mengumumkan perubahan yang signifikan terhadp Sistem Kesehatan Nasional (NHS), termasuk beberapa diantaranya sangat memperngaruhi Foundation Trust, antara lain:

– Trust akan diberi kebebasan untuk mengubah konstitusinya dengan mendapat persetujuan Board.

– Larangan bagi Trust untuk meningkatkan pendapatan dari pengobatan privat akan dihapuskan

– Ada kemungkinan bahwa penghilangan pembatasan pinjaman akan dipertimbangkan. Jika ini terjadi maka akses terhadap pendanaan investasi dari pemerintah juga akan dihilangkan khususnya untuk program investasi yang besar.

– Peran Monitor dalam mengawasi kinerja Trust sesuai dengan tupoksinya juga akan dihilangkan. Ini berdampak pada makin besarnya otonomi yang dimiliki oleh Trust. Monitor akan menjadi regulator yang bertanggung jawab terhadap penetapan tarif, regulasi ekonomi pasar kesehatan, regulasi persaingan, menetapkan perijinan untuk pelayanan kesehatan khusus.

– Untuk menjaga aset yang hingga saat ini masih dimiliki oleh pemerintah, sekaligus untuk mencitrakan ulang persepsi terhadap akuntabilitas yang berubah akibat perubahan tersebut, maka pemerintah mempertimbangkan untuk meningkatkan power Pengatur (Governors), termasuk power untuk meminta sebagian atau seluruh dorektur Trust hadir pada suatu rapat.

– Foundation Trust akan diminta untuk mengadakan rapat tahunan untuk anggotanya, dimana anggota dapat mendiskusikan laporan tahunan Trust, termasuk remunerasi direkturnya.

–

Keberhasilan dan Sustainabilitas Program

Sejauh kebijakan ini telah dilaksanakan, nampak bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sangat mendorong pengembangan penyedia pelayanan kesehatan, sedangkan fungsi pembayar/pembeli tidak dikembangkan dengan baik. Hasil analisis Monitor menghasilkan saran bahwa menjadi Foundation Trust memberi dampak yang menguntungkan dan signifikan terhadap mutu pengawasan keuangan, perencanaan stratejik dan pengaturan tata kelola organisasi. Meskipun sektor ini telah melakukan inovasi dan perubahan, namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menjadi Foundation Trustseperti yang diprediksikansebelumnya. Hasil assessment juga menunjukkan bahwa FT tidak menunjukkan pengembangan berarti yang berbeda dibandingkan dengan non-FT. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

– sudah adanya budaya yang kuat sejak tahun 1948 di NHS yang tersentralisasi dengan kuat bahwa perencanaan dan ide-ide perubahan datang dari atas.

– Fungsi pembelian/pembayar yang kurang dikembangkan menyebabkan Trust sulit mendapatkan persetujuan untuk pelayanan-pelayanan baru

– Pembayar dan penyedia pelayanan kesehatan masih memiliki daftar panjang mengenai mana yang harus dikompilasi, dan ini membutuhkan waktu.

– Kompetisi yang terjadi sangat terbatas karena pelayanan yang sudah terkonsentrasi. Penelitian sebelumnya telah menyarankan bahwa meningkatkan kompetisi akan lebih efektif dibandingkan dengan perubahan governance dalam meningkatkan output dan mutu.

–

Pertanyaan penting dari keberhasilan yang didapat sejauh ini adalah mengenai sustainabilitas dalam jangka panjang. Trust nampak antusias dalam mencapai target keuangan yang ditetapkan oleh Monitor, dan untuk mencapai ini salah satunya adalah dengan menurunkan mutu pelayanan. Ternyata system pemerintah gagal dalam mengawasi mutu pelayanan dan regulator yang selama ini dipercayakan pada self-certification. Keterlambatan dalam mengidentifikasi masalah dan ketidakmampuan dalam merespon sinyal-sinyal kegagalan merupakan kendala yang juga ditemui. Namun kendala ini juga terdapat pada non-FT, sehingga ini bukan akibat dari model FT melainkan lebih ke perilaku yang sudah terjadi akibat pola sentralisasi sebelumnya. Saat ini bahkan ada desakan dari Secretary of the State bahwa Monitor perlu mempertimbangkan de-authorization.

TANYA JAWAB SEPUTAR BLUD – Bagian 3

Jawab:

Ya, untuk APBD/APBN mekanisme penggunaannya seperti biasa, yaitu dengan Keppres No. 80. Yang boleh dipakai langsung oleh BLUD adalah pendapatan dari sumber non APBD/APBN, yaitu: pendapatan operasional(jasa layanan), hasil kerjasama, hibah dan pendapatan lain-lainyang sah.

2. Mengapa Kementerian Dalam Negeri tidak sekalian saja mengeluarkan juklak-juknis yang lebih operasional untuk pelaksanaan BLUD?

Jawab:

Permendagri tidak mengurusi sampai kesana, namun diserahkan pada daerah/RS-nya masing-masing, bagaimana pendekatan ke Pemda agar berjalan baik. Jika diatur oleh pusat, maka semangat fleksibilitasnya akan hilang.

3. Pemerintah Daerah saya keberatan jika RS saja jadi BLUD karena Pemda jadi tidak punya uang kas lagi, karena RS tidak lagi menyetorkan pendapatannya ke Pemda.

Jawab:

Ya benar, memang yang sering jadi masalah akhirnya adalah uang kas (fresh money). Pemda jadi tidak punya dana segar untuk membiayai macam-macam operasional Pemda. Tapi sekarang pertanyaannya begini: layakkah uang orang sakit dipakai untuk membiayai pembangunan, operasional pemda, honor DPRD, dll? Orang sakit sudah menderita karena sakitnya, harus jadi tambah miskin karena membayar biaya pelayanan kesehatan yang mahal, karena uangnya akan digunakan oleh pemda. Dimana letak keadilannya? Dimana letak janji dan sumpah jabatan yang katanya mau melindungi dan mengayomi rakyat?

4. Apakah ada kemungkinan RS saya ditolak saat mengajukan permohonan BLUD? Berdasar UU RS, semua RS harus BLUD.

Jawab:

Ya, karena berdasarkan Permendagri 61/2007 ada tiga kemungkinan dari hasil penilaian syarat administratif: BLUD penuh, BLUD bertahap, atau ditolak. Jika ditolak, berarti masih banyak dokumen administartif yang belum sesuai. RS harus membenahi dulu karena ini adalah syarat, lalu kemudian bisa mengajukan kembali. Proses ini harus ditempuh karena RSUD wajib BLUD. Jadi sebaiknya dari awal diusahakan menyusun dokumen administratif secara benar agar tidak ditolak

5. Apa bedanya Dewan Pengawas dan Tim Penilai PPK-BLUD?

Jawab:

Dewan pengawas dibentuk SETELAH BLUD ditetapkan. Tim penilai dibentuk SEBELUM BLUD ditetapkan. Dewas dibentuk bila diperlukan (tidak wajib) dan tugasnya adalah mengawasi jalannya BLUD. Ada kriteria tertentu bagi RSuntuk bisa membentuk Dewas, yaitu terkait dengan nilai omset dan aset lembaga, mengacu pada Permenkeu.

6. Saya diminta memberi masukan pada SK Dewan Pengawas RS saya. Sekda sebagai ketua Dewas.

Komentar:

Yang menjadi Dewas bukan Sekda, tapi orang yang diangkat oleh kepala daerah. Soal Dewas sudah cukup jelas disebutkan pada Permendgri Pasal 43-48.

7. Jika saya ditanya mengenai “Apakah RS akan tetap menyetorkan pendapatannya ke kas daerah setelah ditetapkan sebagai BLUD”, bagaimana saya harus menjawabnya?

Jawab:

Soal setor menyetor, Pasal 83-84 sudah mengatur dengan tegas tentang pengelolaan kas BLUD. Penerimaan operasional BLUD (dari jasa layanan, kerjasama, hibah, dll) setiap hari disetorkan SELURUHNYA pada kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

8. Akhir tahun lalu RS saya punya sisa anggaran yang kami kembalikan ke Pemda. Jika sudah BLUD, bagaimana aturan mengenai penggunaan ini?

Jawab:

Penggunaan pendapatan BLUD mengacu pada RBA BLUD yang telah dibuat untuk tahun yang bersangkutan. Sebenarnya boleh saja Pemda meminta kembali sisa pendapatan BLUD tersebut, dengan mempertimbangkan likuiditas BLUD (Pasal 109, Permendagri 61/2007). Artinya, setoran ke Pemda tersebut tidak mengganggu operasional BLUD. Jika sampai mengganggu, artinya Pemda tidak mendukung RS untuk menghasilkan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat. Ingat bahwaRS memiliki SPN dan untuk mencapai SPM ada program kerjanya. Program ini tertuang di dokumen RSB, yang kemudian menjadiRBA. Kalau pelaksanaan RBA terganggu, maka berpotensi untuk menghambat pencapaian SPM RS.

9. Jika sudah menerapkan PPK BLUD, maka RS harus transparan dan menggunakan sistem. Padalah selama ini, banyak juga teman-teman saya di RSUD yang memperoleh pendapatan diluar gaji dan jasa resmi, yaitu dari “ceperan”. Jika sistem di RS transparan, maka akan banyak staf RS yang pasti menolak karena akan kehilangan sumber pendapatannya tersebut.

Komentar:

Masalah ceperan itu memang sulit. Mereka melakukan itu awalnya kareba tidak percaya pada manajemen. Kerja banyak kokdapetnyas edikit. Tidak jelas kapan uang jasanya cair. Lebih baik nyeper sendiri. RS jadi seperti sebuah kapal induk yang tua, besar (susah belok kalau tiba-tiba arah angin berubah/susah menyesuaikan kalau lingkungan berubah), bocor sana sini (tidak efisien, kebocoran dimana-mana) dan karena pimpinan tidak tegas,orang-orang cenderung membiarkan dan cari selamat sendiri. Caranya nyeper sendiri-sendiri. Orang-orang yang nyeper itu seperti punya sekoci yang nyaman dan bahkan kadang lebih mewah dari kapal induk. Kalau sewaktu-waktu kapal induk tenggelam, mereka siap loncat ke sekoci masing-masing.

Akhirnya lingkaran seperti ini sambung menyambung tanpa terputus.Jika ada regenerasi pejabat atau pergantian orang, yang menggantikan kelakuannya sama.Meskipun tadinya saat mereka jadi “orang biasa” kelakuannya “lurus” dan bahkan ikut “mencela orang-orang yang memanfaatkan jabatan utk kepentingan pribadi”.

Dlm kondisi ini, mereka biasa disebut sedang terjebak sistem, tidak bisa berbuat banyak karena semua orang begitu, dan sebagainya…

Tapi sebenarnya siapa yang membuat sistem itu? Siapa yang bisa mengontrol orang-orang itu? Apakah tidak ada sama sekali? Pasti ada atasannya. Jika atasannya begitu juga, bagaimana? Ya ada atasannya yg di atasnya lagi yang ngontrol.. Jadi ujung-ujungnya balik ke pimpinan puncak. Bupati. Direktur RS. Direktur harus bisa mengontrol semua org yang ada di RS. Bupati harus bisa mengontrol semua orang di daerah. Kalau mau RSnya bagus, memberi pelayanan bermutu untuk rakyatnya Pak Bupati, maka Bupati harus mendukung Pak Direktur RS agar Pak Direktur bisa kontrol anak buahnya. Jangan sampe ada anak buah yang dekat dengan bupati, main telikung, bupatinya bukan mendukung direktur tapi malah melindungi staf yang seperti itu.

Kembali ke masalah ceperan, direktur harus bisa memimpin reformasi. Kembalikan kepercayaan staf, bahwa kalau mau maju bersama, buat sistem bersama, sepakati, dan jalankan. Ceperan hanya menguntungkan sebagian kecil pihak. RS tidak akan pernah maju kalau hanya sebagian kecil yang merasakan nikmatnya, apalagi yang sebagian kecil itu kerjanya nggak bagus-bagus amat…

Mengembalikan kepercayaan staf ini yang super sulit, tapi tetap harus dimulai, dan direktur harus bisa memberi contoh. Ajak orang-orang yang mau maju untuk ikut memberi contoh. Ibaratnya, kalau kita mau bersih-bersih, kita harus bersih dulu. Sapu yang kotor tidak bisa digunakan untuk membersihkan.

10. Mengapa dari proyeksi RSB, jumlah subsidi yang dibutuhkan RS saya setelah BLUD malah lebih banyak dibandingkan sebelum BLUD? Ini akan menyulitkan kami saat advokasi ke Pemda.

Jawab:

Subsidi tersebut dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan. Bukankah selama ini pelayanan RS anda dibawah SPMdan sering mendapat komplain dari masyarakat? Bapak dan ibu pejabatdi daerah anda juga enggan berobat ke RS anda kalau sakit? Ini menunjukkan bahwa pelayanan di RS anda masih dianggap buruk, tidak aman, dan seterusnya. Kedepan, RS anda membutukan anggaran tersebut untuk mengangkat kualitas pelayanan agar sesuai SPM. BLUD juga mewajibkan pelayanan sesuai SPM, bukan?

11. Jadi, tarif boleh naik, kan?

Jawab:

Tarif naik atau tidak itu dikembalikan pada kebijakan Pemda. Peran Pemda adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk menjamin aksesibilitas ke pelayanan kesehatan. Jadi jika rakyat tidak mampu mengakses pelayanan karena tidak memiliki cukup uang, maka Pemda yang “membelikan”.

Jika tarif saat ini sudah sesuai dengan unit cost, tidak masalah jika tidak dinaikkan. Namun pada umumnya yang terjadi adalah tarif jauh di bawah unit cost, termasuk tarif untuk pelayanan non subsidi (kelas VIP, Kelas I, dll). Jika ini terjadi, artinya pelayanan kelas non subsidi tersebut juga ikut menikmati subsidi dari pemerintah. Tentu saja ini kurang tepat karena mengakibatkan pemborosan anggaran daerah akibat terjadi salah alokasi subsidi. Apakah hal ini akan dibiarkan?

12. Apa kontribusi BLUD pada Pemda?

Jawab:

Sudah jelas bahwa dengan menerapkan PPK BLUD, RSUD bisa menekan pemborosan, mengurangi miss-allocation, berhemat di segala aspek dan perlahan-lahan bisa mengurangi subsidi APBD bila kemampuan atau daya beli masyarakatnya meningkat. Itu adalah bentuk kontribusi nyata BLUD pada pemerintah daerah.

Jika efisiensi anggaran bukan dianggap kontribusi, mungkin pemerintah daerah harus berpikir ulang mengenai keberadaan RSUD. Mungkin konsep RSUD tidak tepat, dan perlu diganti menjadi RS Swasta yang for profit, karena RSUD pada intinya adalah memberi pelayanan bukan mencari keuntungan.

Atau jika Pemda menginginkan kontribusi RS berupa pemasukan, barangkali pelayanan subsidi (misalnya layanan rawat inap kelas III) ditutup saja. RS sebaiknya sediakan Kelas VIP dan Kelas I saja sehingga ada keuntungan yang bisa didapat oleh RS untuk disetorkan pada Pemda. Dalam hal ini fungsi RSUD sudah berubah, bukan lagi menjadi lembaga yang melayani seluruh lapisan masyarakat tetapi hanya melayani kalangan yang mampu membayar.

BLUD adalah alat untuk membenahi pelayanan publik agar lebih efisien, dikelola secara transparan, menjadi lembaga yang akuntabel dan memberikan pelayanan yang efektif. BLUD bukan tujuan. Oleh karenanya, setelah ditetapkan sebagai BLUD masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk menjadi lembaga yang amanah.

13. Apa bedanya laporan keuangan dengan proyeksi keuangan yang ada di RSB?

Jawab:

Laporan Keuangan sifatnya melaporkan masa lalu, aktivitas yang sudah terjadi dalam bentuk informasi keuangan.

Proyeksi keuangan di RSB sifatnya memprediksi masa depan dari aspek posisi keuangan organisasi; ada surplus atau defisit, bagaimana perkiraan perkembangan operasional keuangan dan bagaimana posisi neraca dimasa mendatang.

Jadi laporan keuangan dan RSB adalah dua dokumen yang berbeda/terpisah.

Dalam RSB memang ada analisis internal mengenai keuangan, tapi sifatnya hanya informatif, bahwa posisi keuangan RS beberapa tahun terakhir adalah seperti yang tergambar disana. Karena hanya informatif, maka yang ditampilkan paling-paling adalah nilai akhir (berapa pendapatan per tahun dan berapa biayanya). Jadi bukan dalam bentuk laporan keuangan lengkap.

Catatan:

Konsep pendanaan ke depan bagi perangkat daerah yang bersifat quasi public goods adalah lembaga tersebut diberi kemudahan dalam pengelolaan keuangannya, khususnya yang berasal dari jasa layanan. Konsekuensi dari hal ini adalah pengurangan komposisi dana yang bersumber dari APBD, sehingga diharapkan RSUD dikemudian hari bisa mandiri (untuk pelayanan non subsidi).

Anggaran yang berasal dari APBD yang selama ini dipergunakan untuk membiayai perangkat daerah tersebut dapat dialihkan untuk membiayai perangkat daerah yang bersifat public goods lainnya, misalnya untuk pembangunan sekolahan, menambah kesejahteraan guru (kaitannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa), membangun jalan, irigasi (kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) dan sebagainya. Ke depan APBD hanya fokus untuk digunakan pada pelayanan masyarakat yang bersifat public goods.

Esensi dari BLUD adalah peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran. Dalam Permendagri No 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Makna dari definisi ini adalah sebagai berikut:

(1) BLUD merupakan perangkat daerah, mempunyai makna bahwa BLUD asetnya merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan;

(2) Perangkat daerah yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah SKPD (sebagai Pengguna Anggaran) atau Unit Kerja pada SKPD (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran);

(3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, mempunyai pengertian bahwa SKPD atau Unit Kerja tersebut memberi pelayanan langsung kepada masyarakat dan tidak semata-mata mencari keuntungan; dan

(4) Kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, mempunyai arti bahwa BLUD dterapkan dalam rangka efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa BLUD masuk dalam perangkat pemerintah daerah yang bersifat quasi public goods.

Dalam Permendagri tersebut juga dinyatakan bahwa BLUD merupakan Pola Pengelolaan Keuangan yang diterapkan pada SKPD atau Unit Kerja dengan diberikan fleksibilitas, yaitu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Untuk BLUD dengan status penuh, diberikan seluruh fleksibilitas sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut. BLUD Bertahapdiberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan serta tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa.

Dilain pihak, sampai saat ini masih ada keragu-raguan dari para pejabat di daerah tentang implementasi dari Permendagri No 61/2007 dimaksud, karena di dalam hirarki perundang-undangan Peraturan Menteri tidak termasuk di dalamnya. Sehingga sering muncul pertanyaan, “masa’ Permendagri menabrak Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?”. Untuk itu, dapat kami jelaskan bahwa keberadaan Permendagri No 61/2007 tersebut ada karena amanat dari PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 150, dimana disebutkan “Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan”. Untuk itu, keberadaan Peraturan Menetri Dalam Negeri tersebut sangat kuat. Oleh karena itu, dalam membaca Peraturan Menetri Dalam Negeri tersebut hendaknya bersamaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, karena antara keduanya merupakan satu kesatuan.

Penerapan PPK-BLUD jangan hanya mengejar fleksibilitas yang diberikan, tetapi dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan, kinerja manfaat, dan kinerja keuangan.

Dalam hal pelayanan kesehatan, esensi penerapan PPK BLUD ini adalah agar RSUD dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menerapkan PPK-BLUD, RSUD tidak lagi mempunyai hambatan dalam melakukan pelayanan yang di sebabkan oleh peraturan yang tidak memungkinkan untuk dapat cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan pasien. RSUD mendapat hak berupa beberapa fleksibilitas, antara lain pendapatan tidak disetor ke rekening kas daerah namun ke rekening kas BLUD. Hal ini akan mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada pasien, karena pendapatan dapat langsung digunakan untuk belanja, asal bertujuan untuk peningkatan pelayanan pasien. Dengan demikian dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatannya RSUDberpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, yang antara lain memuat indikator mutu tertentu sesuai dengan target pemenuhannya.

Fleksibilitas lainnya adalah boleh mengangkat pegawai Non PNS asal profesional dan efisien. Hal ini akan membuat kinerja RSUD lebih produktif, karena memiliki pegawai Non PNS yang direkrut atau diangkat karena kompetensinya.

Masih banyak lagi fleksibilitas lainnya, antara lain tarif pelayanan yang dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota/Bupati, serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pendapatan operasional bisa dikecualikan dari ketentuan Perpres 54. Dengan demikian memungkinkan untuk belanja lebih efisien, lebih hemat, lebih sesuai dengan kebutuhan RSUD utamanya untuk peningkatan pelayanan pasien.

Disamping mempunyai hak berupa beberapa flesibilitas, PPK-BLUD mempunyai kewajiban meningkatkan kinerja, meliputi kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat. Kinerja ini selalu dievaluasi oleh pemilik dalam hal ini Kepala Daerah. Hal ini menuntut RSUD untuk selalu berupaya meningkatkan kinerjanya sesuai “kontrak kerja” antara Direktur dengan Kepala Daerah, bahwa Direktur menyatakan sanggup meningkatkan kinerja sebagai salah satu persyaratan ditetapkannya PPK-BLUD oleh Kepala Daerah.

Prinsip BLUD yang transparan, akuntabel, responsible dan independen memang jauh berbeda dengan sebelum BLUD. Mindset semua SDM dituntut untuk berubah, dari birokrat menjadi entrepreneur. Selalu melakukan hal yang inovatif, efisiensi di segala bidang, responsif, cepat tanggap pada kebutuhan pasien, bukan lagi terpaku pada rutinitas belaka.

Pengantar Minggu Ini (22-27 April 2013)

Quo Vadis Otonomi Rumah Sakit Pemerintah di Indonesia

Rumah Sakit Pusat yang tadinya berbentuk Perjan, sejak 2005 diubah pengelolaan keuangannya menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Tahun 2007 menyusul Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur PPK-BLUD bagi Rumah Sakit Daerah. Keduanya bertujuan sama: memberikan fleksibilitas yang diperlukan pada Rumah Sakit Pemerintah agar mampu menghasilkan output sesuai dengan harapan pengguna, namun tetap akuntabel. Rumah Sakit Pusat memiliki Dewan Pengawas yang bertugas untuk memonitor penyelenggaraan pelayanan di RSUP, sedangkan RSUD tidak semuanya memiliki dewan pengawas.

Rumah Sakit Pusat yang tadinya berbentuk Perjan, sejak 2005 diubah pengelolaan keuangannya menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Tahun 2007 menyusul Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur PPK-BLUD bagi Rumah Sakit Daerah. Keduanya bertujuan sama: memberikan fleksibilitas yang diperlukan pada Rumah Sakit Pemerintah agar mampu menghasilkan output sesuai dengan harapan pengguna, namun tetap akuntabel. Rumah Sakit Pusat memiliki Dewan Pengawas yang bertugas untuk memonitor penyelenggaraan pelayanan di RSUP, sedangkan RSUD tidak semuanya memiliki dewan pengawas.–

PKMK Akan Menyelenggarakan Program Pelatihan dan Tur Bersama ke Hongkong

Program ini diselenggarakan oleh Asian Network for Capacity Building in Health System Strengthening bekerjasama dengan The World Bank Institute, The School of public Health and Primary Care, The Chinese University of Hongkong![]() . Didasarkan pada peran swasta yang semakin meningkat dalam penyediaan layanan rawat jalan, rawat inap dan ambulatory care dan pada akhirnya ikut mewarnai mutu pelayanan pada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melibatkan sektor swasta dalam penyusunan kebijakan.

. Didasarkan pada peran swasta yang semakin meningkat dalam penyediaan layanan rawat jalan, rawat inap dan ambulatory care dan pada akhirnya ikut mewarnai mutu pelayanan pada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melibatkan sektor swasta dalam penyusunan kebijakan.

–

Program pelatihan ini diselenggarakan di:

The JC of Public Health and Primary care, the Prince of Wales Hospital,

30-32 Ngan Shing Street, Shatin, New territories, Hongkong

27 Mei – 1 Juni 2013

Informasi dan pendaftaran lebih lanjut selambat-lambatnya 30 April 2013, silahkan![]()

–

Muhammadiyah Ajukan Uji Materi Atas Pasal UU Rumah Sakit

Jakarta, PKMK. Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal/ayat dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal yang dimaksud diantaranya Pasal 7 Ayat 4, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 Ayat 5, Pasal 62, Pasal 63 Ayat 2 dan 3, dan Pasal 64 Ayat 1. Mereka menilai bahwa sejumlah pasal/ayat tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ataupun Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. “Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan sepenuhnya,” ungkap Syaiful Bakhri, kuasa hukum Muhammadiyah, dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (18/4/2013) di Jakarta.

Jakarta, PKMK. Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal/ayat dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal yang dimaksud diantaranya Pasal 7 Ayat 4, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 Ayat 5, Pasal 62, Pasal 63 Ayat 2 dan 3, dan Pasal 64 Ayat 1. Mereka menilai bahwa sejumlah pasal/ayat tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ataupun Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. “Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan sepenuhnya,” ungkap Syaiful Bakhri, kuasa hukum Muhammadiyah, dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (18/4/2013) di Jakarta.

Syaiful menyampaikan beberapa poin, yaitu keharusan bagi rumah sakit swasta untuk mempunyai badan hukum bidang perumahsakitan, telah mereduksi hak konstitusional pemohon sebagai persyarikatan. Sementara, pemohon berhak ikut menyehatkan masyarakat sebagai wujud amal usaha di bidang kesehatan. “Maka, Pasal 7 Ayat 4 Undang-undang Rumah Sakit berlawanan dengan Pasal 28 UUD 1945,” kata dia. Ia pun menyatakan, Pasal 7 Ayat 4 itu tidak mengakui hak bersyarikat dan berkumpul Muhammadiyah. Sementara, hak tersebut bahkan sudah diakui pra-kemerdekaan Indonesia. Pasal 7 Ayat 4 itu juga diskriminatif karena seluruh rumah sakit yang dimiliki pemohon harus meminta izin dari awal lagi. Pemohon berpotensi memperoleh kerugian bila sejumlah pasal dalam Undang-undang Rumah Sakit tidak dicabut. “Saat ini, sekitar 70 Rumah Sakit Muhammadiyah di Indonesia tidak mendapatkan perpanjangan izin dari Kementerian Kesehatan. Hal ini terjadi karena harus punya badan hukum perumahsakitan itu,” kata Syaiful.

Majelis Hakim Konstitusi meminta agar pemohon memperbaiki sejumlah materi gugatan. Antara lain, karena ada 22 orang pemohon, semuanya harus menandatangani gugatan, bukan hanya ditandatangani tiga orang. Majelis Hakim Konstitusi memberi waktu 14 hari untuk perbaikan tersebut. Lalu, akan diputuskan bisa atau tidaknya gugatan diteruskan ke sidang pleno. Sementara usai sidang, Syafig Mughni, Ketua Persyarikatan Muhammadiyah Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, memberikan pernyataan kepada wartawan. Masyarakat selama ini berinfak untuk pengelolaan rumah sakit dan lembaga pendidikan di Muhammadiyah. Kalau pasal dan ayat itu tidak dicabut, aset Muhammadiyah bisa hilang. “Sebab, Persyarikatan Muhammadiyah kan tidak berbentuk badan hukum perumahsakitan,” tambahnya. Lanjut Mughni, pelayanan kesehatan Muhammadiyah bersifat sosial. Semua keuntungan dikembalikan ke masyarakat. Itu berlainan dengan perseroan terbatas yang 100 persen berorientasi keuntungan. Saat ini di seluruh Rumah Sakit Muhammadiyah ada rasa gamang dan ragu. Itu karena ada ancaman pencabutan izin bila tidak ada izin sebagai badan hukum perumahsakitan.

–

Berita Terkait:

Muhammadiyah Uji Materi UU Rumah Sakit

Kerugian Besar Muhammadiyah, Apabila Rumah Sakit Harus Berbadan Hukum

RS Siloam Dorong Makassar Sebagai Medical Tourism

Jakarta, PKMK – Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo berharap bahwa investasi rumah sakit oleh PT Lippo Karawaci menjadikan Makassar sebagai tujuan medical tourism di Indonesia Timur. Kerja sama Lippo Karawaci dengan masyarakat Sulawesi Utara diharapkan pula membangun komunitas yang lebih sehat. “Kami akan mendukung upaya medical tourism itu sepenuhnya,” ungkapnya saat pembukaan Rumah Sakit Siloam Makassar. Syahrul dalam keterangan pers yang menyatakan sejumlah hal yang menjadi kunci pengembangan layanan kesehatan di Indonesia Timur. Salah satunya adalah kerja sama yang telah dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin, Makassar, dengan Grup RS Siloam.

Jakarta, PKMK – Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo berharap bahwa investasi rumah sakit oleh PT Lippo Karawaci menjadikan Makassar sebagai tujuan medical tourism di Indonesia Timur. Kerja sama Lippo Karawaci dengan masyarakat Sulawesi Utara diharapkan pula membangun komunitas yang lebih sehat. “Kami akan mendukung upaya medical tourism itu sepenuhnya,” ungkapnya saat pembukaan Rumah Sakit Siloam Makassar. Syahrul dalam keterangan pers yang menyatakan sejumlah hal yang menjadi kunci pengembangan layanan kesehatan di Indonesia Timur. Salah satunya adalah kerja sama yang telah dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin, Makassar, dengan Grup RS Siloam.

dr. Grace Frelita, Direktur Global Quality Development Grup RS Siloam mengungkapkan: “Kami dengan gembira melaporkan, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin telah meluluskan kurang lebih 10 dokter Siloam Group yang telah menyandang Ph. D.” Masih ada sekitar 20 orang dokter lagi yang menyusul. Itu semua adalah langkah awal dari kerja sama untuk mencakup pelayanan kesehatan kami di Indonesia Timur. Adapun dr. Gershu Paul, Chief Executive Officer RS Siloam menambahkan Makassar merupakan gerbang menuju ke Indonesia Timur dan telah berkembang menjadi wilayah menarik bagi wisatawan. “Visi kami adalah membangun satu pusat layanan kesehatan standar internasional,” ungkap Gershu.

Kerja sama RS Siloam dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin akan meningkatkan pasokan dokter spesialis. Saat ini, jumlah dokter spesialis di Indonesia Timur masih kurang. Seluruh elemen itu akan menguatkan status Makassar sebagai pintu gerbang ke Indonesia Timur. Paulus Pandiangan, Manajer Public Relation PT Lippo Karawaci menjelaskan, RS Siloam Makassar menelan investasi senilai USD 48 juta. “RS Siloam Makassar adalah satu dari 13 rumah sakit yang dioperasikan Grup Siloam Hospitals. Dan akan jadi penentu pertumbuhan jaringan di Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua,” kata mantan editor di Majalah Swa tersebut.

Hospital finances are broken. How to fix them.

A new study has found that hospitals benefit immensely from surgical complications. How employers like Wal-Mart and health care providers are tackling this problem.

FORTUNE — American health care is screwed up. It is a bizarre market where the prices that patients pay do not match the quality of care.

Unfortunately, that’s old news. What is new is the nitty-gritty — details about why hospitals might not have any financial incentive to follow best practices. A new paper from researchers affiliated with Harvard, Boston Consulting Group, and nonprofit health care delivery system Texas Health Resources suggests that, in some cases, providing worse care pays off for hospitals. On a hopeful note, some companies are stepping in to challenge the system.

The research group published a paper in the Journal of the American Medical Association on April 16 that looked at more than 34,000 surgical patients who were discharged from 12 hospitals in 2010. Out of those patients, 1,820 suffered at least one complication from surgery. Of course, patients with complications cost more to treat — they spend more time in the hospital and require resources like nurses and beds.

MORE: Coming to a workplace near you: Fines for being fat?

But the study found that these patients didn’t simply cost more to treat, but the majority of them generated a much larger profit for hospitals.

Privately insured patients with surgical complications delivered almost $40,000 more in profits (per patient) than privately insured patients who had no complications. The margin was smaller for patients with Medicare — those patients who had complications earned the hospital around $1,700 more than those who didn’t have any.

Hospitals didn’t make the same profit margins off of Medicaid patients or those who paid out of pocket, but combined, those two latter groups only accounted for 10% of the total population of patients studied.

That means 90% of surgical discharges at these hospitals during 2010 participated in a payment system that rewarded the hospital if patients faced at least one surgical complication.

“We are entering this phase of tremendous experimentation in changing the model of payment,” says Atul Gawande, the corresponding author on the paper who is also a surgeon at Brigham and Women’s Hospital in Boston, a professor of surgery at Harvard’s medical school, and a medical journalist.

“We have a bonus system here that we’ve known has rewarded perverse behavior, but now we’re able to put some real numbers on it, and it’s a bigger bonus than we’ve ever understood.”

Gawande has described parts of this flawed rewards system in his landmark story “The Cost Conundrum,” which explains some of the financial incentives that drive the discrepancy in the quality of care. Namely, at many hospitals, physicians earn money for every procedure or test performed, regardless of the outcome.

MORE: Ben and Jerry: Ice cream’s sweetest pair

This mismatch happens all the time in the corporate world — the stated goals of a company may say one thing, but the company could have conflicting systemic financial rewards in place. Take the rogue trader who lost UBS $2.3 billion in 2011. He messed up, but in general, traders are encouraged to take big risky bets, and are rewarded when those bets pay off for companies. Effective organizations not only proclaim their ideals in grand vision statements but reward the kinds of behavior that back up those ideals.

In the case of hospitals, some may argue that the number of complications is out of the administration’s hands. That isn’t necessarily true, Gawande says. There are checklists and procedures that, if enforced, can make surgery safer and reduce the number of complications. “This business case has been difficult to make,” he says. “It will always pay to open another operating room or increase number of patients.” But CEOs of medical centers have a tougher time seeing the payoff from investments to improve the quality of care.

CEOs in other industries are starting to place a premium on quality of health care, however. It makes sense — if employers are paying for health care, they want to pay for care at better, more efficient facilities that don’t have any incentive to charge for procedures that could be superfluous.

That’s why Wal-Mart (WMT) announced in 2012 that it would foot the entire bill for certain bundled treatments — heart, spine, and transplant surgeries — if employees go to one of six designated health care organizations for treatment. Bundling the treatments involves streamlining the billing process. Organizations that offer bundled treatments enable whoever is paying to avoid a major financial headache. Another draw of going with the selected organizations, says Wal-Mart spokesman Randy Hargrove, is that they prioritize patient outcome over patient volume and have low readmission rates.

Take, for example, the Cleveland Clinic in Ohio, which is one of the facilities included in Wal-Mart’s program. Doctors there are on salary. “Because physicians are employed and salaried, they don’t have a direct financial incentive to do a particular thing, but really to do what’s in the best interests of the patient,” says Michael McMillan, executive director of marketing and network services for the clinic.

MORE: Is there really such thing as a ‘global CEO’?

Pursuing the best interest of the patient — what an idea. Granted, Wal-Mart’s program is a new experiment. To last, it will probably have to both provide patients better care and save Wal-Mart money.

But it is a push against the grain in an otherwise broken system. Hospitals need not profit from sicker patients. It is a simple concept but a massive management challenge: reward physicians and institutions that are the best at keeping people well.

Sumber: management.fortune.cnn.com

Hospital Dangers for Patients With Parkinson’s

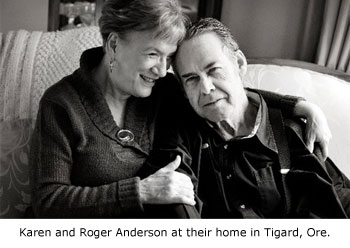

It was supposed to be a short stay. In 2006, Roger Anderson was to undergo surgery to relieve a painfully compressed spinal disk. His wife, Karen, figured the staff at the hospital, in Portland, Ore., would understand how to care for someone with Parkinson’s disease.

It was supposed to be a short stay. In 2006, Roger Anderson was to undergo surgery to relieve a painfully compressed spinal disk. His wife, Karen, figured the staff at the hospital, in Portland, Ore., would understand how to care for someone with Parkinson’s disease.

It can be difficult. Parkinson’s patients like Mr. Anderson, for example, must take medications at precise intervals to replace the brain chemical dopamine, which is diminished by the disease. “You don’t have much of a window,” Mrs. Anderson said. “If you have to wait an hour, you have tremendous problems.” Without these medications, people may “freeze” and be unable to move, or develop uncontrolled movements called dyskinesia, and are prone to falls.

But the nurses at the Portland hospital didn’t seem to grasp those imperatives. “You’d have to wait half an hour or an hour, and that’s not how it works for Parkinson’s patients,” Mrs. Anderson said. Nor did hospital rules, at the time, permit her to simply give her husband the Sinemet pills on her own.

Surgery and anesthesia, the disrupted medications, an incision that subsequently became infected — all contributed to a tailspin that lasted nearly three months. Mr. Anderson developed delirium, rotated between rehab centers and hospitals, took a fall, lost 60 pounds. “People were telling me, ‘He’s never going to come home,’” Mrs. Anderson said.

He did recover, and at 69 is doing well, his wife said, though his disease has progressed. But his wasn’t an unusual story, neurologists say.

Any older person faces dangers in a hospital, but for people with Parkinson’s — largely a disease of older adults — they’ve proved particularly hazardous. “Patients were telling us these horrendous stories,” said Dr. Michael Okun, a University of Florida neurologist and national medical director of the National Parkinson Foundation. “Even in good hospitals. Even in my own hospital.”

People with Parkinson’s are hospitalized much more frequently than others their age, and their stays last longer. A common reason: “These patients aren’t getting their meds on time, and they’re not getting the right meds,” Dr. Okun said. Some need to take their dopamine-replacing drugs as often as every two hours, a schedule at odds with standard hospital regimens.

Worse, some commonly prescribed drugs — including Compazine and Phenergan for nausea, and Reglan to stimulate bowel function after surgery — actually block dopamine and worsen symptoms in patients with Parkinson’s. Then they are at risk for falls and fractures and for aspiration pneumonia.

Moreover, any infection can lead to delirium, because Parkinson’s patients have lowered cognitive reserve. But the drug Haldol, which hospitals frequently use to reduce confusion, is also a dopamine blocker. “Haldol is the worst drug you can give a Parkinson’s patient,” Dr. Okun said. Over all, “it can be a real mess.”

With proper treatment, most Parkinson’s patients can live long and good lives, “but stressing them with a fall or an infection or anesthesia can make them fall apart,” he said, turning supposed in-and-out hospitalizations into weeks of illness and decline. Not everyone is as lucky as Roger Anderson.

What will help, in the long run, is educating hospital staffs about Parkinson’sand changing the way they function. And yet — isn’t this a sad commentary? — “it’s slow going to effect change in the health care system, and in the meantime a lot of people are getting hurt,” Dr. Okun said.

So, unfair as it may be to put the onus on patients and families, the foundation is offering a free Aware in Care kit that includes a bracelet identifying the wearer as a Parkinson’s patient and fact sheets and reminder slips to hand out to doctors and nurses. “We want to arm people,” Dr. Okun said.

The Andersons have used the kit for subsequent hospitalizations and found it useful. And Mrs. Anderson reports that now, years after their three-month nightmare, hospitals actually encourage her to bring along her husband’s medications and to administer the pills herself as his schedule demands.

You might argue that the hospital is magnanimously allowing her to do the job its staff is supposed to do, but she’s fine with that. It beats the alternative.

Source: newoldage.blogs.nytimes.com

Pemkot Depok Ajak 32 Direktur RS Sepakat Jamkesda

GUNA mengatasi imej yang berkembang di masyarakat terkait banyaknya penolakan pasien miskin oleh rumah sakit, Pemerintah Kota Depok menggelar penandatanganan perjanjian kerjasama Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tahun 2013 di aula lantai 1 Balaikota Depok. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dengan 32 direktur RS dan klinik di Kota Depok.

GUNA mengatasi imej yang berkembang di masyarakat terkait banyaknya penolakan pasien miskin oleh rumah sakit, Pemerintah Kota Depok menggelar penandatanganan perjanjian kerjasama Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tahun 2013 di aula lantai 1 Balaikota Depok. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dengan 32 direktur RS dan klinik di Kota Depok.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Depok, Anggota DPRD, Muspida, Kepala Dinas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Drg. Hardiono mengatakan pihaknya juga membentuk tim untuk memberikan sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada peserta Jamkesda. Yaitu membidangi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) yang terdiri dari 9 point diantaranya penunjang diagnostik laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).

“Yang terdiri dari 11 point salah satunya perawatan intensif ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU), dan pelayanan gawat darurat (emergency). Setiap orang berhak sehat, karena kesehatan adalah asset. Bangsa yang sehat akan menjadi bangsa yang produktif sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain,” ujarnya dalam sambutannya, Rabu (17/04/2013).

Ia juga meminta masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, salah satu penyebab masih rendahnya derajat kesehatan adalah karena mahalnya biaya kesehatan, sehingga akses ke pelayanan kesehatan, umumnya masih rendah.

“Dengan penandatanganan ini, semoga Pemerintah Kota Depok bisa memenuhi hak setiap warganya, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sehingga derajat kesehatan di Kota Depok meningkat,” ujarnya.

Ia meminta agar pihak RS dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

“Mari bersama-sama kita tunjukan suasana patnership yang kuat dan kokoh, sehingga orang Depok mendapat pelayanan kesehatan yang optimal, saya menghimbau untuk meningkatkan kualitas ketetapan kartu sehingga tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, di luar Balaikota Depok terjadi kericuhan penyampaian tuntutan oleh LSM kesehatan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR). Mereka menuntut agar Pemerintah Kota memperbaiki layanan kesehatan Jamkesda yang dinilai masih carut marut.

Sumber: health.okezone.com