Rumah Sakit Daerah: Haruskah Berada di Bawah Dinas Kesehatan?

Diskusi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti PP Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Putu Eka Andayani (Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM)

Diskusi – formal maupun tidak formal – yang membahas rancangan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah masih terus bergulir, khususnya di sektor kesehatan. Isu ini menjadi semakin hangat sejak munculnya ide untuk mengembalikan posisi organisasi RSD menjadi unit di bawah Dinas Kesehatan, tahun 2013 lalu. Ada pro dan kontra yang sangat jelas terhadap ide ini.

Kelompok yang pro menyatakan bahwa selama ini fungsi Dinkes sebagai regulator sulit dijalankan karena RSD tidak bisa diatur. Salah satu alasannya adalah karena pada struktur Dinas Kesehatan, yang berwenang untuk mengawasi RS adalah Bidang Pelayanan Kesehatan bahkan setingkat seksi (Seksi Puskesmas dan Rumah Sakit). PP No. 41 Tahun 2007 Pasal tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 34-35 menyebutkan bahwa Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan eselon IIIb, sedangkan Direktur RS adalah pejabat yang eselonnya paling rendah III a, tergantung pada kelas RS. Dengan situasi ini, kelompok pro mengatakan bahwa eselon yang lebih rendah menyulitkan untuk mengawasi pejabat pada eselon yang lebih tinggi. RSD cenderung tidak mau berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, salah satunya merasa karena komposisi pendapatan yang berasal dari APBD lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan dari jasa layanan. Apalagi jika subdisi (APBD) terus dikurangi, RSD merasa “tidak disponsori” oleh pemda (apalagi Dinkes) dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dan oleh karenanya tidak perlu melaporkan kegiatan ke Dinas Kesehatan. Dengan demikian, jika RSD diletakkan di bawah Dinas Kesehatan, maka RSD akan selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Tugas pengawasan otomatis akan berjalan dengan baik karena direktur RS akan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Selain itu, kelompok pro menyatakan bahwa beberapa RS A berada di bawah Kementerian Kesehatan. Artinya, Kementerian kesehatan sebagai lembaga regulator tertinggi di sektor kesehatan juga berperan sebagai operator yang membawahi beberapa RS. Hal ini juga dapat diterapkan pada dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, dengan menempatkan RS Daerahnya masing-masing di bawah Dinkes.

Kelompok kontra memiliki argumentasi yang kuat dalam menolak ide ini. Sektor kesehatan sama dengan sektor transportasi yang didalamnya mengandung unsur safety. Dengan demikian, maka industri kesehatan perlu dikelola dengan penerapan standar yang tinggi, karena angka error harus serendah mungkin. Penekanan angka error pada level terendah karena orang yang cacat atau meninggal tidak dapat dipulihkan lagi. Pada kondisi ini, harus ada pemisahan antara regulator dengan operator (eksekutif) agar good governance dapat berjalan. Regulator berperan dalam merumuskan kebijakan dan standar pelayanan, dan selanjutnya mengawasi para operator dalam menjalankan usahanya, agar jangan sampai melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan standar.

Para operator bisa berupa lembaga pemerintah (RS Daerah) maupun swasta. Selain operator dalam penyediaan pelayanan kesehatan, juga ada operator dalam pembiayaan kesehatan, dalam hal ini BPJS. Operator lainnya dalam sektor kesehatan adalah apotek, laboratorium kesehatan (pemerintah dan swasta), praktek pribadi, perusahaan obat, hingga ke pengobat tradisional dan alternatif. Semuanya perlu bekerja dengan standar dan dengan pengawasan yang ketat, karena terkait dengan safety pasien serta masyarakat disekitarnya.

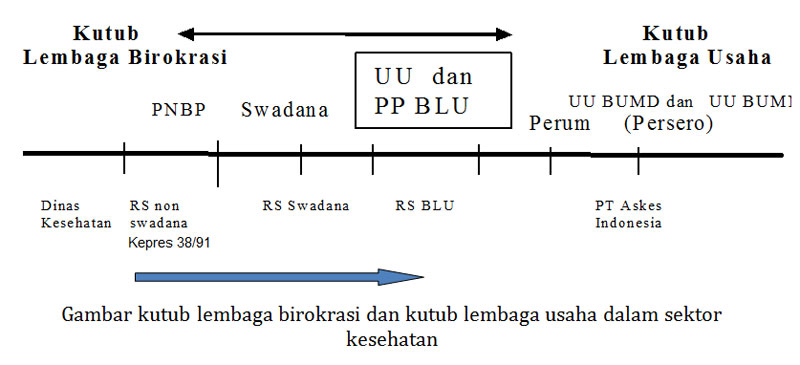

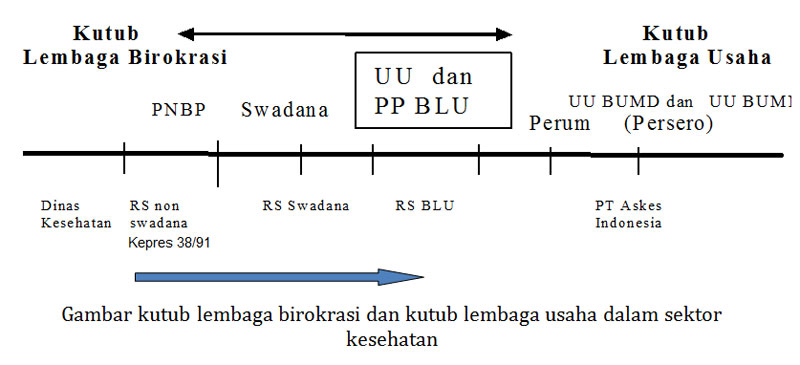

Sejarah menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan adalah lembaga yang sejak awal selalu berada di kutub lembaga birokrasi, sedangkan RSD bergerak dari lembaga yang bersifat birokratis ke lembaga yang lebih bersifat sebagai lembaga usaha. Perkembangan dari RS non-swadana menjadi RS swadana mampu meningkatkan kinerja RS, sehingga dengan menjadi BLUD (bergerak ke kutub lembaga usaha) diharapkan akan semakin meningkatkan kinerjanya. Saat ini PT Askes telah digantikan dengan BPJS, yang sifatnya sama yaitu lembaga usaha meskipun tidak mencari keuntungan. Lembaga-lembaga yang berada di kutub lembaga usaha adalah yang perlu diawasi oleh Dinas Kesehatan sebagai regulator.

Perlu regulator yang sangat kuat dan “menguasai lapangan” untuk bisa mengawasi operator dan menegakkan regulasi. Dinkes harus bisa menjamin masyarakat agar memperoleh layanan yang bermutu. Selain itu, Dinas Kesehatan sebenarnya tidak hanya berperan sebagai regulator. Ada unsur pelayanan yang dilakukan melalui puskesmas maupun unit-unit lainnya di Dinkes, yaitu pelayanan promotif dan preventif. Sebagai contoh, iklan rokok yang mempertontonkan gaya hidup nyaman dan “keren” jauh lebih menarik anak-anak muda untuk menjadi perokok dini dibandingkan dengan iklan layanan masyarakat yang mengingatkan bahaya rokok. Ini artinya Dinas Kesehatan (dan Kementerian Kesehatan) memerlukan kreatifitas yang sangat tinggi untuk dapat menghadapi gempuran iklan rokok, makanan cepat saji yang tidak sehat, dan sebagainya. Di Thailand, tim kreatif sudah dilibatkan untuk membuat program-program promosi kesehatan, misalnya pada video anti-rokok ini atau pada pesan layanan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebugaran dengan aktivitas fisik ini.

Dilihat dari peraturan perundang-undangan, UU No. 44 Tahun 2009 tentang RS telah menempatkan dinkes sebagai regulator. Dinas kesehatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemda bertugas untuk memberikan (atau tidak memberikan) ijin kepada RS/faskes yang akan beroperasi. Jika RSD menjadi UPT Dinkes, maka ijin yang dikeluarkan oleh Dinkes adalah ijin untuk diri sendiri.

Perlu diingat juga bahwa Dinas Kesehatan bukanlah “miniatur” dari Kementerian Kesehatan di daerah. Hal ini ditunjukkan dari beberapa peraturan perundangan, misalnya yang terkait dengan BLUD. Ditingkat pusat, status BLU pada RS vertikal ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Namun ditingkat daerah, RSD ditetapkan sebagai BLUD oleh kepala daerah, bukan oleh Dinas Kesehatan. Seluruh paket UU yang mengatur tentang pola pengelolaan keuangan daerah juga mengatur bahwa perencanaan hingga pelaporan yang disusun oleh SKPD (termasuk RS Daerah) harus diserahkan dan dikonsolidasikan dengan perencanaan dan pelaporan kepala daerah. Menempatkan RSD di bawah Dinkes akan bertentangan dengan seluruh paket perundang-undangan tersebut.

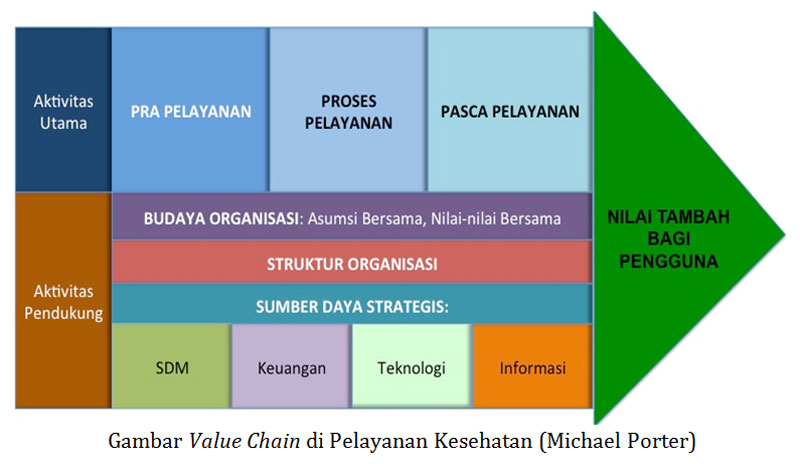

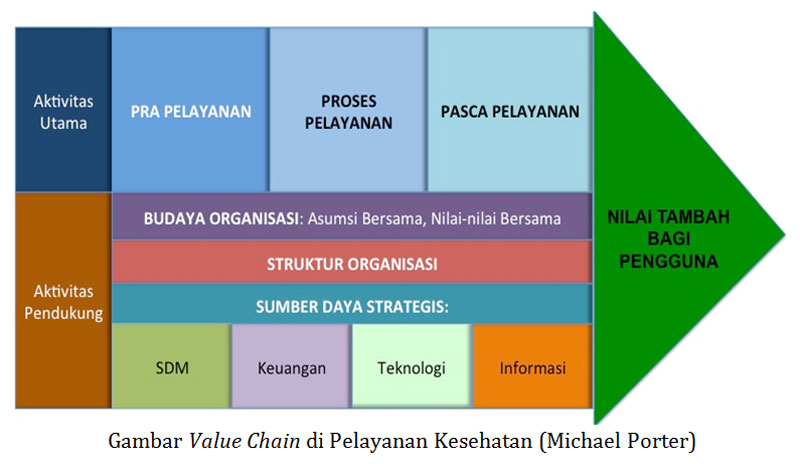

Setidaknya, ada tiga implikasi jika hal ini dipaksakan. Pertama, akan terjadi kekacauan karena “wasit” akan merangkap sebagai “pemain”. Kedua, Dinkes akan menjadi PA (dan Direktur RS menjadi KPA), sehingga Dinkes akan direpotkan dengan urusan manajemen mikro RS, dan jika terjadi fraud maka Kadinkes ikut bertanggung jawab. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar value chain di bawah, ada banyak sekali urusan manajemen mikro RS yang akan menjadi urusan langsung Kepala Dinas jika RSD menjadi UPT Dinkes. Ketiga, misi utama Dinkes yaitu pelayanan promotif dan preventif akan tidak mendapat porsi perhatian yang cukup, apalagi tidak ditunjang dengan anggaran yang memadai dibandingan dengan program kuratif. (pea)

Sumber tulisan:

- PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

- KAJIAN KELEMBAGAAN URUSAN KESEHATAN DI DAERAH oleh Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (PKMK FK UGM)

- KAJIAN KELEMBAGAAN RUMAH SAKIT DAERAH PASKA TERBITNYA UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 oleh dr. Heru Aryadi (ARSADA Pusat)

- Catatan dari berbagai diskusi dan seminar