Reportase

Seminar Peran Sektor Farmasi Dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan Peluncuran Web www.kebijakanobatindonesia.net

Yogyakarta, 21 Desember 2012

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah menyelenggarakan Seminar Peran Sektor Farmasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan Peluncuran web www.kebijakanobatindonesia.net di ruang kuliah S3 Lantai 2 Gedung Pascasarjana FK UGM pada hari Sabtu, 21 Desember 2013 yang lalu. Tujuan seminar ini adalah:

- Membahas peran sektor farmasi, baik sumberdaya manusia maupun produk obatnya, dalam pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;

- Mensosialisasikan Jaminan Kesehatan Nasional dan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan bagi para penyelenggara pelayanan di bidang farmasi;

- Membahas peran kebijakan obat nasional dalam menjamin akses obat dalam pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;

- Memperkenalkan media maya web Kebijakan Obat Indonesia.

Pelaksanaan acara

| Waktu / Jam |

Kegiatan |

Pembicara / Penanggungjawab |

| 08.00 – 08.30 |

Registrasi |

Panitia |

| 08.30 – 08.45 |

Pengantar dalam Pengembangan Web dan Monitoring BPJS |

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D |

| SESI I

08:45-10:30 |

Akses obat , kebijakan obat dan jaminan kesehatan nasional |

dr. Budiono Santoso, Sp.FK, PhD |

| Efisiensi dalam pemilihan dan pembiayaan obat dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional |

Dr. Erna Kristin, Apt

Menyampaikan materi dari

Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc.,Ph.D

|

| Diskusi |

Moderator:

Prof. Dr. Zullies Ikawati, Apt

|

| 10:30-11:00 |

Coffee break |

Panitia |

| Sesi II

11:00- 13:00 |

Peran sektor farmasi (produk obat dan sumberdaya bidang obat) dalam pelayanan kesehatan & jaminan kesehatan nasional |

Bayu Tedja Mulyawan, M. Farm, MM, Apt |

| Optimalisasi Peran Profesi Farmasi dalam BPJS |

drs. Saleh Rustandi, Apt

Wakil AIA pusat

|

| Diskusi |

|

|

Apa, mengapa dan bagaimana JKN dan BPJS, terutama dalam hubungannya dengan profesi farmasi?

kerjasama primer (termasuk rujuk balik dan kerjasama dengan apotek)

kerjasama sekunder

kerjasama tertier

|

dr.Donni Hendrawan, MPH |

| 13:00-13:30 |

Kesimpulan dan Penutup

Web Kebijakan Obat Indonesia – Interface antara pemegang kebijakan, pengelola kebijakan, pelayan kesehatan, dan peneliti mengenai obat dan pelayanan kesehatan.

|

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D |

| 13:30-14:00 |

Lunch |

Panitia |

Peserta

Yang menjadi peserta pada seminar ini adalah para pemegang kebijakan obat, pengelola, tenaga pelayanan, peneliti di bidang obat dan pelayanan kesehatan di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan Puskesmas, serta mass media.

Sesi Pengantar

Oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD.

Seminar ini merupakan satu topik dari rangkaian seminar dalam rangka JKN/ BPJS. Melalui seminar ini dapat diperoleh gambaran tentang kesiapan seluruh pihak. Salah satu sesi seminar ini adalah peluncuran website www.kebijakanobatindonesia.net yang nantinya diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran informasi dan sebagai flatform pelatihan jarak jauh (PJJ) yaitu jenis pembelajaran baru yang dilakukan secara on line ataupun off line. On line dimaksudkan, dapat terjadi komunikasi 2 (dua) arah antara pemateri dengan peserta atau pengunjung website, yang dapat dilakukan dengan video/skype dan sejenisnya. Off line mengandung maksud bahwa pengunjung website dapat mendownload materi-materi yang disajikan dan dapat dipelajari kapan saja, bahkan berulang-ulang. Belajar dengan metode PJJ ini sangat penting karena dapat memfasilitasi penyebaran informasi dan pengetahuan farmasis. Sesi pertama akan mulai dengan materi yang akan disampaikan oleh dr. Budiono Santoso, Sp.FK, PhD dan Dr. Erna Kristin, Apt.

Sesi 1.1: National Medicine Policy, Universal Access to Health and Roles of Pharmacist

Oleh: dr. Budiono Santoso, Sp. FK, PhD.

Materi yang disampaikan oleh dr. Budiono Santoso, Sp. FK, PhD secara garis besar lebih menyoroti aksesibilitas obat (aman, berkualitas dan memberikan khasiat terapi) dan peranan farmasis terutama dalam menyambut BPJS yang tinggal menghitung hari. Diharapkan, farmasis berperan lebih aktif karena farmasis adalah salah satu ujung tombak pelaksanaan JKN. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

Terkait dengan materi aksesibilitas obat (universal access) dr. Budiono lebih menyoroti peran masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Setiap warga negara berhak atas layanan kesehatan termasuk memperoleh layanan yang berkualitas dengan biaya terjangkau. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa hak atas dasar kesehatan selalu menjadi hal penting? Ada 3 (tiga) konfensi dunia terkait hak kesehatan bagi seluruh rakyat, yaitu:

- The Universal Declaration of Human Right, 1948

- WHO Constitution, 1946

- International Covenant and Economic, Social, Culteure Right, 1966

Tiga dasar yang telah disebutkan di atas, bukan kesepakatan melainkan konfensi jadi terdapat kewajiban untuk melaksanakannya.

Di Indonesia telah banyak UUD 1945 telah mengamanatkan hal ini. Selain itu, juga banyak UU lain yang juga mengamanatkan hal serupa, bahwa negara menjamin kesejahteraan warga negaranya. Visi global adalah setiap orang memiliki akses terhadap obat dengan keamanan, mutu dan khasiat. Selain itu yang haru disadari bahwa masyarakat memperoleh resep rasional dengan penggunaan yang juga rasional. Salah satu kiat yang dapat dilakukan agar pasien menggunakan obat secara rasional adalah dengan peran apoteker di fasilitas kesehatan (FASKES). Kisah nyata yang telah dapat kita saksikan adalah kisah sukses Pak Jokowi, karena telah berusaha untuk menciptakan aksesibiliti terhadap layanan kesehatan di Jakarta melalui kartu Jakarta sehat (KJS).

Selanjutnya, pembicara memaparkan tentang obat esinsial yaitu obat yang harus selalu tersedia setiap saat dengan jarak yang paling tidak 2 (dua) Km, agar memudahkan masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan. Obat-obatan yang digolongkan esensial, seharusnya tidak dibebani dengan tatanan birokrasi yang berbelit-belit, terutama obat-obatan yang sangat dibutuhkan. Safety, Efficacy dan quality merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Namun tidak hanya itu, perlu dilakukan kajian lain yaitu dari sisi cost effectiveness.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif dalam pengembangan obat esensial. Pada tahun 1980. Indonesia dinilai negara yang paling baik dalam hal manajemen obat di puskesmas, terutama pengelolaan obat-obat esensial. Selama 35 tahun terakhir, pemilihan obat esensial merupakan salah satu instrumen dalam kesehatan masyarakat. Dasar Obat Esensial Indonesia dimulai tahun 1978, dan semenjak itu banyak negara yang belajar dari Indonesia.

Tahun 2008, Indonesia menerbitkan DOEN 2008 yang menurut penilaian beberapa pihak jauh lebih baik dari daftar obat di Australia karena penyusunannya lebih prinsipil. Tiga tujuan obat esensial: akses, kualitas dan digunakan secara benar (rasional). Sedangkan menurut Indonesia National Medicines Policy Fundamental, tujuannya sebagai berikut:

- Medicines financing

- Availability and fair distribution

- Affordability

- Selection of essential medicines

- Rational use

- Medicines control

- Research and development

- Human resource development

- Monitoring and evaluation

Hal ini berbeda dengan di Amerika, dimana tidak ada kebijakan obat nasional dan merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki daftar obat seperti di Indonesia. Setiap layanan kesehatan di sana, diberikan keleluasaan untuk mengadakan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Akibatnya, sebagian warga negara Amerika tidak tercover asuransi, dan hal ini berdampak pada pembiayaan negara dibidang kesehatan.

Setiap layanan kesehatan seharusnya secara aktif melaporkan ketersediaan obat esensial karena ketersediaannya minimal 85% (idealnya 100%). Masalahnya, obat-obat murah sering tidak tersedia karena untungnya tidak ada, misalnya HCT. Obat-obatan ini, harus mendapatkan subsidi pemerintah karena sangat dibutuhkan. Di beberapa negara berkembang, HCT telah dihilangkan karena dianggap tidak menguntungkan.

Apoteker bukan hanya memberikan dan meracik obat (menggerus, mencampur, mebuat kapsul) tapi lebih dari itu bekerjasama dengan dokter dengan memberikan pelayanan kesehatan, yaitu:

- Policy development and negotiation.

- Selection of medicines covered in the benefit package.

- Distribution and availability of selected medicines and commodities.

- Quality assurance of medicines and commodities.

- Therapeutic care & dispensing

- Professional fee/dispensing fee.

- Patient monitoring

Sesi 1.2 FORNAS untuk JKN

Oleh Dr. Erna Kristin, Apt (yang menyampaikan materi dari Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, M. Med. Sc, PhD.)

Pada sesi ini, pembicara lebih banyak menjelaskan peran formularium nasional (FORNAS) yang akan digunakan sebagai pengendali penggunaan obat dalam JKN. Materi disampaikan dengan sangat menarik dengan tampilan power point yang mudah dipahami. Materi ini disampaikan sekitar 30 menit dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan peserta seminar yang hadir.

FORNAS disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh MENKES yang dalam penyusunan setiap item yang ada di dalamnya, didasarkan pada bukti ilmiah, keamanan, khasiat dengan harga terjangkau. Selain itu, beberapa aspek yang harus diperhatikan adalah:

- Aspek substantif (bukti ilmiah, memiliki no register BPOM, indikasi diterima BPOM)

- Aspek legal (UU no 40 tahun 2004 ttg SJSN, PP no 12 tahun 2013 ttg JKN)

- Aspek manfaat (kendali mutu dan kendali biaya).

Aspek ini perlu diperhatikan terutama indikasi karena ada beberapa perubahan yang terjadi dalam FORNAS, misalnya pengobatan untuk lini pertama penyakit malaria malaria telah berubah. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa harus ada FORNAS? Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

- Harga obat terus naik setiap tahun.

- Banyak obat dengan bukti ilmiah terbatas dan tidak valid.

- Beberapa peresepan obat tidak menggunakan pola peresepan rasional.

FORNAS juga digunakan sebagai pengendali harga obat yang beredar di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga obat dengan nama dagang dibandingkan dengan obat dengan nama generik. Perbedaan ini sangat signifikan, bahkan ada jenis obat dengan nama dagang tertentu yang harganya 238 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga obat generiknya. Jadi, salah satu cara adalah dengan FORNAS sehingga mewajibkan seluruh dokter dari layanan primer hingga layanan sekunder diwajibkan untuk meresepkan obat sesuai FORNAS.

Sesi Diskusi

Penanya pertama adalah Andre (dari Kupang) yang bertanya mengenai aksesibiliti terhadap pada obat dan layanan kesehatan. Tidak kurang dari 2800 PKM di daerah terpencil, tidak memiliki dokter, sehingga tugas dr digantikan oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Bagaimana jaminan hukumnya? Menurut dr. Budiono Santoso, Sp. FK, PhD, secara hukum mereka terproteksi yang penting ada supervisornya, sehingga ada pedoman supervise dokter untuk paramedik lain. Jadi, mereka yang melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dokter, sebaiknya sudah terlatih dan telah mendapatkan pelatihan dari dokter. Atau untuk asisten apoteker atau lulusan SMF, sebaiknya telah mendapatkan bekal dari Apoteker penanggungjawab. Menurut Dr. Erna Kristin, Apt, dengan obat DOEN di PKM dan Subdin Farmasi tiap wilayah, Apoteker bisa melakukan on the job training (apoteker ke asisten apoteker).

Penanya kedua adalah Prof. Mustofa, Apt mengenai pemegang kartu ASKES yang sering disia-siakan. Bagaimana kesiapan FASKES dalam menghadapi JKN. Sistem rujukan sering dirasakan menyulitkan bagi beberapa pasien karena sebelum ke FASKES sekunder, harus telah memiliki rujukan dari FASKES primer. Pertanyaan berikutnya terkait dengan farmakogenetik: bagaimana jika pasien dengan keadaan genetik berbeda dengan pasien lainnya, harus memperoleh terapi yang berbeda pula dan kemungkinan obat dan jenis terapi yang dibutuhkan tidak termasuk dalam pola jaminan BPJS? Terhadap pertanyaan ini, dr. Budiono Santoso Sp. FK, PhD menanggapi sebagai berikut. Di Srilangka, satu hari buka poliklinik RS pendidikan bosa melayani pasien sampai dengan 2.000 orang. Di puskesmas hanya melayani pasien 20-30 orang per hari. Rujukan memang diperlukan sebagai kontrol. Mengenai Farmakogenetik, teori farmakogenetik terkadang berbeda dengan kenyataan sehingga hal ini masih perlu dikaji lebih dalam.

Menurut Dr. Erna Kristin, Apt FORNAS dengan konsep obat yang paling banyak dibutuhkan masyarakat. Bagaimana dengan era genom? Di LN, sebelum diterapi harus dilihat profil genetik sehingga jika nantinya ada polimorfisme sesorang harus diberikan obat sesuai dengan genetiknya? Memang pada ketentuannya tidak disebutkan secara genetik, namun ada produk biologi. Untuk data seperti ini, bisa dilihat dari hasil penelitian di USA dan Eropa dan peneliti kita sebagian sudah mengarah ke farmakogenetik. Jika kasus terjadi, bisa dikonsulkan dulu ke tim khusus yang telah disiapkan untuk mengatasi hal semacam ini.

Penanya ketiga adalah Bapak Wasirin dari RSUD Purworejo, dengan pertanyaan sebagai berikut:

- RS galau karena BPJS. Pengisi FORNAS belum ada, jika FORNAS diibaratkan kamar. Dalam FORNAS ada tingkat 1,2,3. Misalnya nyeri jantung, mengapa hanya bisa pakai faskes tingkat 3? Bagaimana dengan pasien nyeri jantung yang ke faskes primer?

- Alprazolam apakah hanya bisa di resepkan oleh dr jiwa. Apakah hanya butuh alprazolam perlu konsul Sp?

- Diazepam dan citicolin dan piracetam, belum ada evidence. Beberapapasien masuk RS langsung diguyur dengan piracetam. Bagaimana dengan penggunaan seperti itu? Apakah obat-obat dengan penggunaan tinggi tidak ada pengecualian? Bagaimana dengan farmasis, memberikan salah tapi diresepkan oleh dr?

Terhadap ketiga pertanyaan tersebut, Dr. Erna Kristin, Apt menanggapi bahwa akan dijawab Pak Bayu Tedja Mulyawan, M. Farm, MM, Apt. pada sesi berikutnya.

- E-katalog. Pada saat obat kosong, apakah dengan DPHO tidak bisa digunakan? Pada DPHO, ada beberapa pilihan pabrik. Jika kosong kita bisa memilih dari pabrik lain. E-katalog, obatnya tidak sesuai. Harga obat dipasaran masih tinggi, jika RS membeli dengan harga tinggi akan susah. Dr. Erna menanggapi bahwa pembatasan bertujuan untuk pengendalian biaya. Terkait dengan ketersediaan obat (e-katalog vs DPHO), akan dijawab oleh Pak Bayu Tedja Mulyawan, M. Farm, MM, Apt. Pembatasan perlu, karena kita belum punya model; karena ini merupakan gabungan dari program yang sudah ada. Pengalaman dengan Askes, sampai saat ini masih susah untuk menghitung cost sharing.

Sesi 2.1 Peran sektor farmasi (produk obat dan sumberdaya bidang obat) dalam pelayanan kesehatan & jaminan kesehatan nasional

Oleh Bayu Tedja Mulyawan, M. Farm, MM, Apt.

Pembicara memaparkan materi peran sektor farmasi dalam pelayanan kesehatan dan JKN. Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan pembicara, sebagai berikut:

- FORNAS bukan harga mati, ini baru mulai masih perlu penyempurnaan selama BPJS berjalan.

- Dalam FORNAS juga terdapat obat-obat yang belum ada generiknya, ini pun yang juga nantinya akan ada di e-katalog untuk menjamin keterjangkauannya.

- Monev: pengawasan penggunaan obat dikaitkan dengan monitoring MESO dan evaluasi penggunaan obat (EPO) serta dikaitkan juga dengan pembiayaan.

- Beberapa obat memang tidak bisa disediakan di primary care karena memerlukan perhatian khusus dalam penggunaannya.

- Jika ada kasus khusus dan obatnya tidak ada dalam KONAS, maka RS beserta panitia Farmasi Terapi dalam mengajukan obat tersebut sesuai dengan kasus. Kasus yang terjadi dapat diemail ke LKKP (www.lkpp.go.id).

- Proses tender e-katalog, menjamin ketersediaan obat. Pemenang tender harus bersedia memenuhi kebutuhan obat selama 1 tahun. Jika tidak terpenuhi, maka akan kena sanksi dan perusahaan tersebut tidak diperbolehkan mengikuti tender selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

- Jika obat yang dipesan belum dating sedangkan kebutuhan tidak dapat ditunda sehingga RS membeli obat dengan harga yang lebih tinggi, maka RS dapat mengirimkan email dan menceritakan kasus yang terjadi. Email balasan sebagai dasar pada saat pertanggungjawaban, bisa dibuka di web LKKP (www.lkpp.go.id).

- Untuk memudahkan aksesibilitas dan meminimalkan terjadinya lonjakan pasien di fasilitas layanan primer, maka bagi pasien DM dengan gula darah normal, dapat langsung mengambil obat di apotek rekanan.

- E-Katalog tetap dipertahankan karena setelah dilakukan kajian, ternyata dapat menurunkan harga obat sampai dengan 20%. Jika dibandingkan dengan DPHO Askes, memang terdapat beberapa obat yang harganya lebih murah dalam DPHO, namun dalam e-katalog terdapat lebih banyak lagi obat yang lebih murah.

- Apotek juga bisa menggunakan e-Katalog dalam mengadakan obat.

- Alkes: instrumen yang digunakan adalah Kompendium alat kesehatan, yaitu kumpulan informasi tentang alat kesehatan secara komprehensif.

- Saat ini, banyak kajian yang menunjukkan bahwa apoteker harus ikut berperan dalam penggunaan obat dimasyarakat. Telah diusulkan agar PTT tidak hanya pada tenaga dokter dan bidan. Apoteker juga perlu karena harus ditempatkan di daerah-daerah terpencil, terutama puskesmas. Namun, hal ini belum dapat dijalankan karena keterbatasan dana KEMENKES.

Sesi 2.2: Optimalisasi Peran Profesi Farmasi dalam BPJS

Oleh Drs. Saleh Rustandi, Apt: menyampaikan materi dari ketua IAI Pusat

Peran Apoteker dalam JKN

Berikut adalah beberapa kompetensi yang seharusnya menjadi perhatian seluruh apoteker dalam JKN, sebagai berikut:

- Medicine expert, yaitu ahli tentang obat mulai dari bahan baku sampai menjadi sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

- Medicine best use manager, yaitu ahli menjelaskan dan menguraikan (explain and describe) penggunaan obat yang benar dan baik bagi penderita sehingga tujuan terapi tercapai

- Promotif dan Preventif Expert

Hingga saat ini, Apoteker belum diperhitungkan sebagai tenaga strategis. Hal ini berbeda dengan dokter dan perawat. Padahal pekerjaan apoteker memerlukan keahlian khusus terutama saat menyiapkan obat-obatan yang dibutuhkan pasien. Berikut adalah standar kompetensi apoteker Indonesia

- Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan etik

- Mampu menyelesaikan masalah terkait dengan penggunaan sediaan farmasi

- Mampu melakukan dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan

- Mampu memformulasi dan memproduksi sediaan farmasi serta “memahami penggunaan” alat kesehatan sesuai standar yang berlaku

- Mempunyai ketrampilan dalam pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan

- Mampu berkontribusi dalam upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat

- Mampu mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku

- Mempunyai ketrampilan organisasi dan mampu membangun hubungan interpersonal dalam melakukan praktik kefarmasian

- Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan kefarmasian

Sesi Diskusi

Penanya pertama adalah M. Ikhsan, S. Farm, Apt yang pernah bekerja sebagai apoteker di Dexa Medica. Menurutnya, adanya Permenkes No. 69 tahun 2011 membuat Apoteker berduka karena adanya penghapusan uang R/. Negara tetangga (Australia) lebih menghargai profesi farmasis. Pertanyaannya, bagaimana kurikulum profesi apoteker di Indonesia? Bagaimana optimalisasi peran apoteker, karena beberapa dianatranya kontradiksi dengan permenkes? Bayu Tedja Mulyawan, M. Farm, MM, Apt menanggapi bahwa Permenkes No. 69 tidak spesifik menyebutkan jasa apoteker, tapi bukan berarti tidak ada. IAI sedang membuat formula tentang jasa Apoteker. Usulan belum diterima, sehingga mungkin masih memerlukan waktu untuk lobby. Mekanisme sekarang adalah HET (harga eceran tertinggi), yaitu jasa kefarmasian ada di HET. Sosialisasi tentang ini akan disampaikan oleh Prof. Budi Sampurno pada hari Senin besok. Apoteker dan Asisten Apoteker sudah masuk dalam jabatan fungsional dan mendapatkan tunjangan fungsional. Jadi, sudah ada penghargaan bagi apoteker. Tanggapan Saleh terhadap hal ini adalah agar para apoteker tetap semangat untuk memperjuangkan perannya. Hal ini terus dibicarakan dengan konsep-konsep yang cukup baik, termasuk konsep jasa apoteker tidak berada dalam HET.

Penanya kedua adalah dr. Sitti Noor Zaenab dari PKMK. Dalam JKN pada layanan primer ada kapitasi, bagaimana hitungan kapitasnya? Apa ada unsur obat? Bagaimana jika dana obat dialihkan untuk promosi? Obat-obat apa yang boleh diberikan langsung apoteker tanpa R/ dokter? Tanggapan Bayu Tedja Mulyawan, M. Farm, MM, Apt., dana DAK untuk kefarmasian ada Rp 1,1 triliyun tetap diadakan; dengan konsep kapitasi, komponen obat ada dalam DAK. Hingga saat ini, dana DAK dalam bentuk fisik, untungnya saat itu obat masuk. Sebelumnya dana DAK hanya untuk alat dan fisik, namun pada pelaksanaannya obat sangat dibutuhkan; sehingga dialihkan untuk obat juga. Jadi, jika dana DAK dialihkan untuk promkes, nantinya dana obat tidak cukup. Menurut Saleh, Yang boleh diberikan Apoteker adalah DOWA. Suatu pelangaran jika apoteker memberikan AB tanpa R/.

Penanya ketiga adalah Wasirin dari RSUD Purworejo, dengan pertanyaan sebagai berikut:

- E-katalog obat bisa diakses tanggal berapa? Bagaimana kesiapan pabrikan? Apa ada waktu yang diberikan dari impor bahan baku hingga jadi obat?

- Apakah ada permenkes terbaru ttg alat kesehatan? Atau masih menggunakan yang lama?

- Pernah membeli obat, purchasing tapi baru datang setelah 3 (tiga) bulan. Apakah ada sanksi pabrikan?

- Apakah setiap membeli obat harus ada verifikasi BPJS? Apa tujuannya?

- E-purchasing, pengalaman saya 1 bulan, padahal harusnya kapan saja bisa!

Menurut Bayu Tedja Mulyawan, M. Farm, MM, Apt., tanggal 1 Januari 2014 BPJS akan tayang. Jika memang ada kendala, RS dipersilahkan untuk mengirim email dan selanjutnya bisa mengadakan diluar e-katalog. Jika lewat e-purchasing tidak dilayani RS dipersilahkan untuk bekerjasama dengan PBF. Untuk ALKES, ada beberaüa implant dan kasus lain yang belum diatur dalam INA CBG’s.

Penanya keempat pada sesi ini adalah Dewi, Apt dari Puskesmas Banjarnegara. Dewi menyampaikan bahwa medication error dijumpai tiap hari di Puskesmas. Selain itu, Ibuprofen dan beberapa obat yang ESO-nya selalu tidak sesuai. Ia menyarankan bahwa perlu ada seminar dengan Apt dan dr ttg pemberian obat rasional. Terhadap hal ini, Bayu Tedja Mulyawan, M. Farm, MM, Apt., mengatakan bahwa apoteker itu perlu, namun kita butuh untuk mengaktualisasikan peran apoteker pada profesi lain. Terkait penggunaan obat rasional, hal ini akan diskusikan juga di Jakarta.

Sesi 2.3: Apa, Mengapa dan Bagaimana JKN dan BPJS, Terutama dalam Hubungannya dengan profesi farmas

Oleh Dr. Donni Hendrawan, MPH

Dalam pemaparannya, pembicara terakhir mengatakan bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi di era JKN, antara lain:

- Perubahan cara membiayai pelayanan kesehatan: masyarakat bayar sendiri-sendiri menjadi gotong-royong

- Perubahan cara membayar tagihan pelayanan kesehatan, dimana setiap tindakan ditagihkan dan besarnya biaya tidak pasti (retrospektif dan pasif) menjadi pembayaran dimuka (prospektif dan aktif)

- Perubahan Tata Kelola pelayanan, dimana masyarakat mencari tahu sendiri (kurang terstruktur) berubah menjadi dibimbing oleh dokter keluarga/puskesmas, rujukan berjenjang (terstruktur)

- Perubahan Kebijakan, dimana yang tadinya regulasi lemah menjadi penguatan regulasi

- Perubahan Prilaku yaitu yang tadinya paradigma Sehat itu hak menjadi paradigma sehat itu kewajiban

Beberapa peraturan terkait dengan JKN

![]() Video Pembukaan oleh Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, SpB(K)Onk (Dekan FK UGM)

Video Pembukaan oleh Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, SpB(K)Onk (Dekan FK UGM)![]() Video Pembukaan oleh Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

Video Pembukaan oleh Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD Prof. Laksono, menyampaikan paparan mengenai Peran dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengorganisasian Pelaksanaan Urusan Kesehatan. Isu penting peran Dinkes sebagai regulator atau merangkap menjadi operator juga dalam sistem kesehatan?. Peran ganda ini akan semakin kuat jika RSD ditetapkan menjadi UPT Dinas Kesehatan. Namun, peran ganda ini sebaiknya dihindari agar Dinkes bisa memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.

Prof. Laksono, menyampaikan paparan mengenai Peran dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengorganisasian Pelaksanaan Urusan Kesehatan. Isu penting peran Dinkes sebagai regulator atau merangkap menjadi operator juga dalam sistem kesehatan?. Peran ganda ini akan semakin kuat jika RSD ditetapkan menjadi UPT Dinas Kesehatan. Namun, peran ganda ini sebaiknya dihindari agar Dinkes bisa memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.![]() Materi (ppt) Revisi UU No. 32 Tahun 2004: Rancangan dan dampaknya terhadap Bidang Kesehatan

Materi (ppt) Revisi UU No. 32 Tahun 2004: Rancangan dan dampaknya terhadap Bidang Kesehatan Rossi Sanusi mengusulkan agar kapasitas Kadinkes dan jajarannya ditingkatkan melalui on the job training. Langkah ini diambil agar Kadinkes berkembang bersama staf fungsionalnya. Kemal (RS. Asuransi Klaten), mempertanyakan RS Vertikal, kinerja dinilai pusat dan perijinan dari Pemda atas rekomendasi pejabat kesehatan, maka korelasinya ada di sebelah mana? Heru dari Arsada menyatakan pendapatnya, peran Dinkes sebagai regulator, untuk pengobatan tradisional tidak termasuk dalam UU yang menyebutkan nakes adalah yang mengabdikan diri di bidang ini dan memiliki pengetahuan yang lengkap melalui proses akademis yang baik. Fungsi Dinkes: melindungi masyarakat dari aspek kesehatannya. Jika hal ini kita atur, maka akan berat Dinkes menjadi regulator. Jika ijin diberikan pada pihak lain, maka Dinkes tidak berfungsi.

Rossi Sanusi mengusulkan agar kapasitas Kadinkes dan jajarannya ditingkatkan melalui on the job training. Langkah ini diambil agar Kadinkes berkembang bersama staf fungsionalnya. Kemal (RS. Asuransi Klaten), mempertanyakan RS Vertikal, kinerja dinilai pusat dan perijinan dari Pemda atas rekomendasi pejabat kesehatan, maka korelasinya ada di sebelah mana? Heru dari Arsada menyatakan pendapatnya, peran Dinkes sebagai regulator, untuk pengobatan tradisional tidak termasuk dalam UU yang menyebutkan nakes adalah yang mengabdikan diri di bidang ini dan memiliki pengetahuan yang lengkap melalui proses akademis yang baik. Fungsi Dinkes: melindungi masyarakat dari aspek kesehatannya. Jika hal ini kita atur, maka akan berat Dinkes menjadi regulator. Jika ijin diberikan pada pihak lain, maka Dinkes tidak berfungsi.

Sesi Presentasi Oral Kedua Efisiensi RS 2, dimoderatori oleh DR. Drg. Julita Hendrartini, MKes, AAK. Efisiensi pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk menghindari pemborosan biaya pelayanan yang dapat membebani pasien. Pelayanan kesehatan yang efisien akan memberi kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata. Dalam Kongres pertama InaHEA ini, efisiensi rumah sakit sebagai ujung tombak tercapainya kesejahteraan kesehatan nasional menjadi topik yang penting. Berbagai penelitian yang terkait dengan efisiensi rumah sakit disajikan oleh para pemateri.

Sesi Presentasi Oral Kedua Efisiensi RS 2, dimoderatori oleh DR. Drg. Julita Hendrartini, MKes, AAK. Efisiensi pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk menghindari pemborosan biaya pelayanan yang dapat membebani pasien. Pelayanan kesehatan yang efisien akan memberi kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata. Dalam Kongres pertama InaHEA ini, efisiensi rumah sakit sebagai ujung tombak tercapainya kesejahteraan kesehatan nasional menjadi topik yang penting. Berbagai penelitian yang terkait dengan efisiensi rumah sakit disajikan oleh para pemateri.

Topik berikutnya dalam sesi ini merupakan artikel hasil penelitian yang ditulis oleh Ambo Sakka, Rahman dan la Ode Ali Imran Ahmad. Topik yang disampaikan kali ini berjudul “

Topik berikutnya dalam sesi ini merupakan artikel hasil penelitian yang ditulis oleh Ambo Sakka, Rahman dan la Ode Ali Imran Ahmad. Topik yang disampaikan kali ini berjudul “  Pemateri selanjutnya adalah Kurnia Sari, yang menyajikan hasil penelitian dengan judul “

Pemateri selanjutnya adalah Kurnia Sari, yang menyajikan hasil penelitian dengan judul “

Tujuan utama sebuah organisasi RS adalah patient safety. Namun keselamatan pasien ini dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk bagaimana RS tersebut dikelola. Meskipun sebagian besar RS tidak bertujuan profit, namun pengelolaan keuangan perlu dilakukan dengan baik. Inefisiensi RS dapat meningkatkan biaya yang pada akhirnya akan menjadi hambatan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu. Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan patient safety, harus ada business safety. Hal ini disajikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Susty Ambarriani. Lebih lanjut, peneliti menulis bahwa manajer RS yang profesional membutuhkan informasi yang cukup untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah dan Yogyakarta ini dilakukan pada RS swasta dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah manajer akuntansi dan keuangan RS memiliki cukup pengetahuan akuntansi. Dari penelitian ini diketahui bahwa ternyata manajer akuntansi RS tersebut banyak yang tidak memiliki kompetensi yang cukup sehingga mereka tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tugas manajer akuntansi biasanya terbatas pada penganggaran dan pelaporan kekuangan, padahal fungsinya lebih luas dari itu, termasuk untuk melakukan kontrol biaya.

Tujuan utama sebuah organisasi RS adalah patient safety. Namun keselamatan pasien ini dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk bagaimana RS tersebut dikelola. Meskipun sebagian besar RS tidak bertujuan profit, namun pengelolaan keuangan perlu dilakukan dengan baik. Inefisiensi RS dapat meningkatkan biaya yang pada akhirnya akan menjadi hambatan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu. Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan patient safety, harus ada business safety. Hal ini disajikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Susty Ambarriani. Lebih lanjut, peneliti menulis bahwa manajer RS yang profesional membutuhkan informasi yang cukup untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah dan Yogyakarta ini dilakukan pada RS swasta dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah manajer akuntansi dan keuangan RS memiliki cukup pengetahuan akuntansi. Dari penelitian ini diketahui bahwa ternyata manajer akuntansi RS tersebut banyak yang tidak memiliki kompetensi yang cukup sehingga mereka tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tugas manajer akuntansi biasanya terbatas pada penganggaran dan pelaporan kekuangan, padahal fungsinya lebih luas dari itu, termasuk untuk melakukan kontrol biaya. Di Indonesia, jumlah RS swasta lebih banyak dibandingkan dengan RS pemerintah. Akhir-akhir ini, RS swasta yang banyak dibangun adalah RS “internasional” dengan biaya investasi empat kali RS biasa. RS swasta umumnya berorientasi profit, sehingga terkonsentrasi di kota-kota besar. Situasi saat ini, RS swasta menghadapi berbagai tantangan berupa: tuntutan untuk selalu meningkatkan mutu layanan (banyak RS swasta yang kemudian merekrut tenaga dokter asing untuk mengisi pelayanan), rendahnya mutu SDM dan SDM yang terkonsentrasi di Jawa, infrastruktur yang tidak dirancang untuk RS. Namun demikian, RS Swasta memiliki Quality of Work Life.

Di Indonesia, jumlah RS swasta lebih banyak dibandingkan dengan RS pemerintah. Akhir-akhir ini, RS swasta yang banyak dibangun adalah RS “internasional” dengan biaya investasi empat kali RS biasa. RS swasta umumnya berorientasi profit, sehingga terkonsentrasi di kota-kota besar. Situasi saat ini, RS swasta menghadapi berbagai tantangan berupa: tuntutan untuk selalu meningkatkan mutu layanan (banyak RS swasta yang kemudian merekrut tenaga dokter asing untuk mengisi pelayanan), rendahnya mutu SDM dan SDM yang terkonsentrasi di Jawa, infrastruktur yang tidak dirancang untuk RS. Namun demikian, RS Swasta memiliki Quality of Work Life. Hafidz mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya:

Hafidz mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya:

tetap melayani meskipun itu adalah hari libur nasional. Tingginya animo masyarakat terlihat dari banyaknya peserta yang mendaftar secara mandiri. Hartono mengatakan bahwa iuran PBI saat ini memang masih kecil. “Anggaran negara tidak cukup,” tambahnya.

tetap melayani meskipun itu adalah hari libur nasional. Tingginya animo masyarakat terlihat dari banyaknya peserta yang mendaftar secara mandiri. Hartono mengatakan bahwa iuran PBI saat ini memang masih kecil. “Anggaran negara tidak cukup,” tambahnya.

Seorang dokter mendapat perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Sebaliknya, dokter dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan bentuk pelanggarannya:

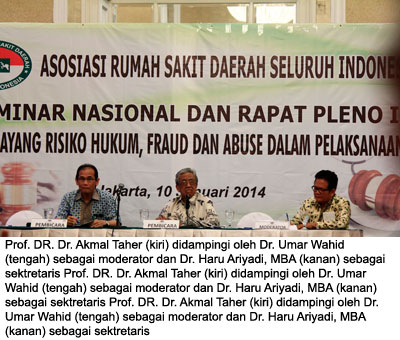

Seorang dokter mendapat perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Sebaliknya, dokter dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan bentuk pelanggarannya: Dirjen BUK, Prof. DR. Dr. Akmal Taher, pada sesi di pagi hari menyatakan bahwa setelah implementasi JKN dalam beberapa hari ini terlihat banyak RS yang melakukan “fraud”. Misalnya obat untuk penyakit kronis yang harusnya diberikan untuk satu bulan, diberikan ke pasien hanya untuk 10 hari. Alasannya adalah agar RS tidak rugi, karena nilai klaim untuk pengobatan satu bulan lebih rendah daripada harga obatnya.

Dirjen BUK, Prof. DR. Dr. Akmal Taher, pada sesi di pagi hari menyatakan bahwa setelah implementasi JKN dalam beberapa hari ini terlihat banyak RS yang melakukan “fraud”. Misalnya obat untuk penyakit kronis yang harusnya diberikan untuk satu bulan, diberikan ke pasien hanya untuk 10 hari. Alasannya adalah agar RS tidak rugi, karena nilai klaim untuk pengobatan satu bulan lebih rendah daripada harga obatnya.

Ke depannya, Akmal menyarankan agar direktur RS lebih banyak melibatkan komite medis, khususnya dalam pengambilan keputusan pengobatan pada pasien. Keputusan untuk memberi obat pada pasien untuk tiga hari, 10 hari atau satu bulan adalah keputusan klinis dimana komite medis yang paling berhak untuk menentukan.

Ke depannya, Akmal menyarankan agar direktur RS lebih banyak melibatkan komite medis, khususnya dalam pengambilan keputusan pengobatan pada pasien. Keputusan untuk memberi obat pada pasien untuk tiga hari, 10 hari atau satu bulan adalah keputusan klinis dimana komite medis yang paling berhak untuk menentukan.