Definisi, Contoh dan Strategi Penerapan – Bagian 1

Bagian 2

Putu Eka Andayani*

PENGANTAR

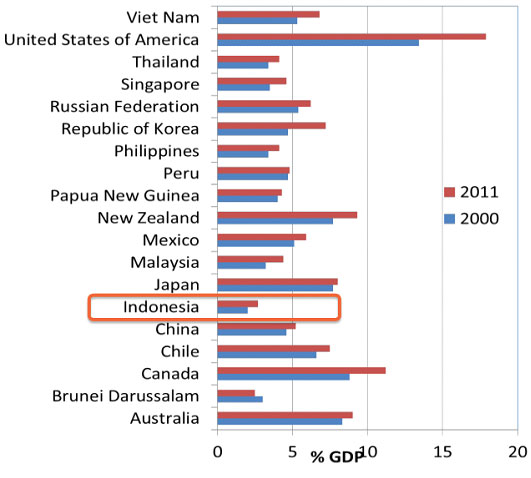

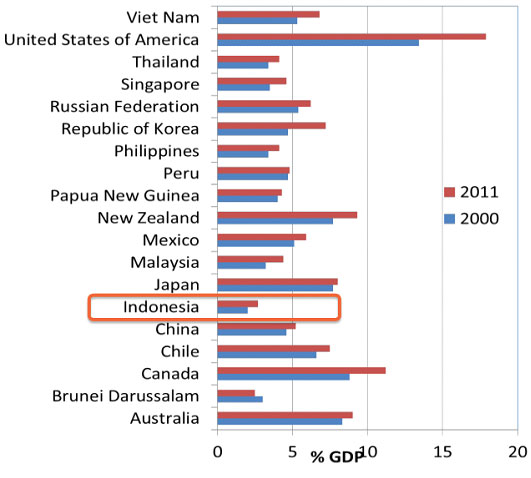

Total belanja kesehatan per Indonesia termasuk yang terendah diantara negara anggota APEC, kurang lebih 2,5% GDP pada tahun 2011. Sementara Thailand, Filipina dan Peru hampir 5% dari GDP masing-masing, sedangkan Vietnam hampir 7% GDP. Meskipun demikian, belanja kesehatan Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, sebagaimana juga terjadi pada hampir seluruh negara anggota APEC lainnya, kecuali Brunei Darusaalam yang mengalami penurunan.

Sumber: Hasbullah Thabrani, 2014

Peningkatan belanja terjadi karena berbagai faktor, antara lain jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan bertambah, teknologi yang lebih canggih sehingga tarif lebih mahal, upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan yang berdampak pada peningkatan biaya investasi dan operasional, dan sebagainya. Namun ternyata peningkatan biaya tidak selalu disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan. Di Amerika, meskipun belanja kesehatannya tertinggi di dunia (hamper USD 5,000 per kapita di tahun 2002) dan meningkat dari 16% dari GDP di tahun 2013 menjadi 18,7% per GDP, namun kejadian medical error tetap tinggi. Laporan dari Institute of Medicine menyatakan bahwa setiap tahun terjadi 950 ribu pasien terluka akibat error yang menyebabkan kerugian sekitar 15-30 milyar dollar.

Salah satu penelitian yang cukup representatif mengenai medical error tahun 1984 menemukan bahwa dari 30.121 rekam medis yang diteliti pada pasien di 51 RS, ada 3,7% efek samping yang terjadi, dimana 69% diantaranya adalah karena error. Penelitian di Australia tahun 1991 menemukan angka yang lebih besar, dimana dari 14.179 catatan medis di 28 RS, 16,6% pasien mengalami medical error. Separuh dari error tersebut sebenarnya bisa dicegah.

Di Indonesia sendiri, penelitian yang dilakukan oleh Dwiprahasto pada awal tahun 1990-an dan Utarini pada tahun 2000 menunjukkan gejala yang sama. Pemberian antibiotika yang dilakukan oleh dokter umum maupun dokter spesialis tidak appropriate. Hampir separuh dari pemberian antibiotik profilaksis untuk bedah sesar tidak appropriate baik dari segi timing maupun dosis.

Kejadian medical error akan lebih mudah ditangani jika manajemen RS didukung dengan sistem operasional yang baik, dan yang terpenting ada budaya untuk melakukan continuous improvement. Penerapan lean hospital akan mendorong terbentuknya budaya tersebut dan perbaikan sistem operasional menjadi lebih efisien dan lebih efektif dalam mendukung pelayanan.

Sebuah survei yang dilakukan tahun 2001 menunjukkan bahwa untuk setiap satu jam pelayanan terhadap pasien di IGD, petugas membutuhkan satu jam juga untuk menyelesaikan tugas administratif. Tiap 1 jam pelayanan di operatie kamer (OK) atau ruang operasi dan ruang rawat intensif, petugas membutuhkan 36 menit untuk menyelesaikan tugas administratif, di ruang perawatan membutuhkan 30 menit dan pada layanan home care dibutuhkan 48 menit untuk menyelesaikan hal tersebut. Survei ini menemukan bahwa hanya 18% waktu yang digunakan oleh petugas untuk melakukan pekerjaan yang langsung berhubungan dengan perawatan pasien, 69% waktu digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan perawatan pada pasien dan sisanya digunakan untuk pengembangan profesional, pendidikan, travel dan untuk keperluan pribadi yang masing-masing besarnya kurang dari 10%. Di satu sisi, kegiatan administratif diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan, termasuk medical error, namun disisi lain kegiatan yang berlebihan dapat menganggu fokus petugas terhadap masalah pasien. Oleh karena itu, perlu dikenali mana aktivitas yang memang benar-benar diperlukan dan mana yang merupakan “sampah” atau waste.

DEFINISI LEAN

Dalam dunia pelayanan kesehatan dikenal istilah “sampah” yang tidak selalu merujuk pada bentuk fisik dari sisa-sisa aktifitas manusia. Sampah ini bisa juga berupa aktivitas yang tidak dibutuhkan namun tetap dilakukan, sehingga berdampak pada pemborosan sumber daya. Di negara maju, sampah pada hasil kegiatan pelayanan kesehatan di RS-RS diperkirakan sebesar 30%-40%. Namun jika diamati dari waktu ke waktu, sampah tersebut ternyata mencapai hingga 60%, termasuk sampah berupa aktivitas yang tidak diperlukan untuk melayani pasien. Masalah umum yang terjadi di RS adalah terlalu sedikit efisiensi dan terlalu banyak sampah.

Konsep lean sebenarnya berasal dari industri otomotif Jepang, yaitu Toyota. Dengan sistem produksinya yang dirancanag sedemikian rupa (disebut TPS, Toyota Production System), perusahaan ini menghasilkan keuntungan delapan kali lebih banyak daripada rata-rata industri otomotif. Pada dekade teraktif, perusahaan ini berhasil memproduksi 40% model mobil yang paling reliabel yang beredar di dunia saat ini. Padahal ilmu yang digunakan untuk mengembangkan TPS berasal dari hasil mengamati yang dilakukan oleh perusahaan otomotif dan supermarket-supermarket di Amerika. Inti dari sistem ini adalah: menciptakan lingkungan yang stabil, mengurangi sampah dan secara cepat mengidentifikasi dan memperbaiki error.

Jadi, lean thinking adalah suatu metodologi untuk memproduksi suatu produk atau jasa dengan kualitas terbaik, waktu tersingkat dan biaya terendah yang paling dimungkinkan, dengan menghilangkan “tujuh jenis sampah”. Lean thiking juga berarti mendorong atau mengembangkan suatu budaya kerja dimana para karyawan diajak untuk selalu belajar dan melakukan perbaikan terus menerus.

Ketujuh jenis sampah itu adalah:

- Produksi yang berlebihan

- Pemborosan waktu

- Sampah pada transportasi

- Sampah yang dihasilkan pada proses produksi

- Sampah di persediaan

- Pemborosan gerakan (perpindahan orang, benda)

- Sampah sebagai hasil dari produk gagal

PENERAPAN LEAN HOSPITAL

Untuk dapat menerapkan konsep lean di RS, maka manajer RS perlu memahami apa saja jenis “sampah” yang ada di RS dan mampu mengidentifikasi sampah yang dihasilkan di RS-nya selama ini.

- Produksi berlebihan misalnya pengisian form yang berulang-ulang, informasi yang berulang di berbagai dokumen, siklus layanan sosial yang berulang dan tidak efektif dan sebagainya

- Pemborosan waktu, misalnya tim inti menunggu tim pendukung, pasien menunggu pertemuan follow up dengan dokter, menunggu mendapatkan kamar di bangsal, dan sebagainya.

- Sampah pada transportasi, misalnya tim inti berpindah dari lantai yang satu ke lantai yang lain untuk visite pasien, menunggu transportasi untuk memindahkan pasien dari bangsal ke ruang diagnostik atau ke OK dan sebagainya.

- Sampah pada proses produksi, misalnya form berlapis-lapis yang harus diisi dengan keterangan pasien, melakukan pemeriksaan penunjang lebih dari yang dibutuhkan, melakukan pemeriksaan ulang, dan sebagainya.

- Sampah di persediaan misalnya persediaan jenis obat tertentu yang jauh melebihi kebutuhan, instrumen yang tidak diperlukan ada di kotak instrumen di OK, grafik-grafik tidak jelas, file, dokumen, kertas kerja ynag tidak terlalu bermanfaat

- Pemborosan gerakan, misalnya perawat meninggalkan bangsal untuk mencari kebutuhan umum (ATK atau obat tertentu), mencari pasien, mencari dokumen dan sebagainya.

- Sampah sebagai hasil dari produk gagal, misalnya komplikasi, medical error.

Manajer RS perlu memahami value yang diinginkan oleh customer, yaitu kualitas pelayanan yang baik, aman, efisien dan tepat. Dalam hal ini, customer RS ada yang merupakan pihak eksternal (pasien, keluarga pasien, pembayar, regulator) dan ada customer yang berasal dari dalam RS itu sendiri (dokter, perawat dan staf lainnya).

(bersambung)

——————-

*Konsultan dan Peneliti pada Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM

Referensi

- Furari, Kristin. The Lean Hospital; What Does It Mean? University of Colorado Hospital

- Tovim, et.al. Lean Thinking Accros A Hospital; Redesigning Care at The Flinders Medical Centre. Australian Health Review, Vol. 31 No. 1, February 2007.

- Carvalho , J.C., Ramos, M., Paixão, C. A lean case study in an oncology hospital: implementation of a telephone triage system in the emergency service. Risk Management and Healthcare Policy, 2014:7, 1-10.

- Aij, K.H., Simons, F.E., Widdershoven, G.A.M., Visse, M. Experiences of leaders in the implementation of lean in a teaching hospital – barriers and facilitators in clinical practices: a qualitative study. BMJ Open. 2013;3:e003605. doi:10.1136

- Dwiprahasto, Iwan. Medical error di rumahsakit dan upaya untuk meminimalkan risiko. gamel.fk.ugm.ac.id. diakses pada Februari 2016.

Rumah sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut undang-undang, pengelolaan rumah sakit dibedakan menjadi dua yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Sebagai sebuah institusi, rumah sakit menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya.

Rumah sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut undang-undang, pengelolaan rumah sakit dibedakan menjadi dua yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Sebagai sebuah institusi, rumah sakit menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya.

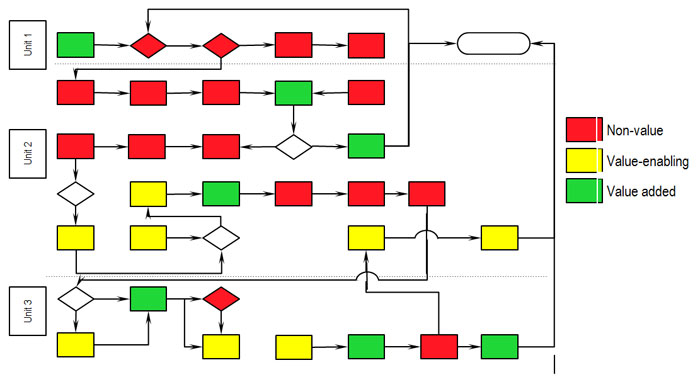

Dalam proses pelayanan ada titik-titik dimana pasien bertemu dengan petugas kesehatan – yang disebut dengan sistem mikro klinik – dan ada yang tidak. Penilaian terhadap sistem mikro klinik bisa membantu manajemen untuk mengidentifikasi masalah dalam operasional pelayanan dan dengan demikian dapat menuntun pada tindak lanjut berupa perbaikan, pengembangan maupun merancang ulang pelayanan.

Dalam proses pelayanan ada titik-titik dimana pasien bertemu dengan petugas kesehatan – yang disebut dengan sistem mikro klinik – dan ada yang tidak. Penilaian terhadap sistem mikro klinik bisa membantu manajemen untuk mengidentifikasi masalah dalam operasional pelayanan dan dengan demikian dapat menuntun pada tindak lanjut berupa perbaikan, pengembangan maupun merancang ulang pelayanan.